従軍看護婦とは、戦時において、内地(日本国内)の陸海軍病院、病院船、外地(日本国外)の兵站病院や野戦病院などに配属され、戦傷病者の救護・看護活動にあたった女性たちのことを言います。日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦に派遣されたのは、日本赤十字社の看護婦だけでしたが、1919(大正8)年からは、従軍看護婦は主に以下の2種類に分けられました。

1)十字社救護看護婦*

・甲種救護看護婦:高等女学校を卒業して日本赤十字社の養成所で3年間の課程を修めた者。

・乙種救護看護婦:高等小学校を卒業して日本赤十字社の養成所で2年間の課程を修めた者。

・臨時救護看護婦:日本赤十字社の看護婦養成所に限らず、既に有資格者として働いている看護婦や退職看護婦を日本赤十字社が募集し、赤十字病院や陸海軍病院で戦時救護訓練を修めた者。

*日本赤十字社では、正式名称は「従軍看護婦」ではなく、「救護看護婦」と呼びました。

2)陸海軍看護婦

・陸軍が養成した者、または陸海軍により有資格者として採用された者。

(当初は、日本赤十字社養成者を採用することになっていましたが、次第に民間病院などの看護婦まで採用範囲を拡大しました。)

海軍は独自に看護婦を養成することはありませんでした。

この他に、1944(昭和19)年以降には陸軍特別看護婦制度のもと、最短4か月の養成期間で、15・16歳の女学生が看護婦となりました。また、沖縄では1945(昭和20)年、米軍の上陸に備えて女学生は学徒看護隊として動員され、従軍しました。

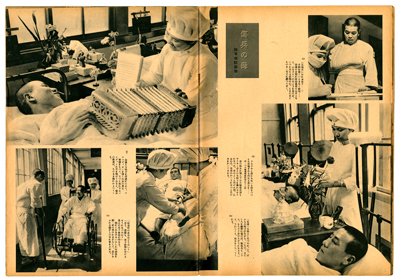

展示資料:『写真週報 第十七号』(1938年)

展示資料:『写真週報 第十七号』(1938年)日本赤十字社の救護看護婦を特集した号。看護婦たちが戦地へ派遣される様子や、日本赤十字社の病院での生活が紹介されている。

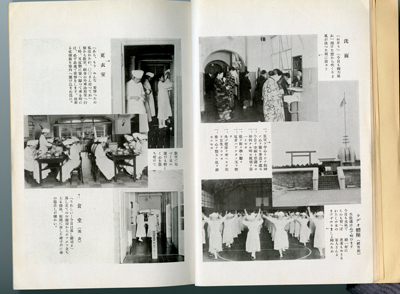

展示資料:「救護看護婦養成要覧」(1936年)

展示資料:「救護看護婦養成要覧」(1936年)日本赤十字社大阪支部病院の生徒たちの生活を紹介している。

戦時下の従軍看護婦の状況

男は兵隊、女は従軍看護婦

日中戦争の開戦以降、従軍看護婦はポスターなどに凛々しく描かれたり、新聞や雑誌に「白衣の天使」として取り上げられたりしました。それは従軍看護婦を、女性たちの憧れの存在として位置付けることで、社会全体で従軍看護婦を増やそうとする時代であったためです。また、従軍看護婦はそれぞれ看護婦長=下士官、看護婦=兵士に準ずる待遇であったため、男性と同じく応召*、軍人に準ずる待遇を与えられる非常に名誉な職業であるとされていました。戦時教育を受けてきた人々にとっては、従軍看護婦たちのように、従軍して働くことのできる女性こそ理想だったのです。

*呼び出しに応じて指定された場に集まることを言います。

「質」から「量」へ

1931(昭和6)年に満州事変が勃発し、満州の病院や病院船に従軍看護婦が派遣されるようになりました。そして、1937(昭和12)年から日中戦争が始まると、傷病者の数は急激に増加。これに伴い、より多くの従軍看護婦が必要とされるようになりました。しかし、当時の社会では“女性は子どもを産み、家庭や銃後を守る”という考え方が根強く、女性の就労人口は多くありませんでした。そこで、日本赤十字社と陸軍は不足する看護婦を補うために、入所年齢を引き下げたり、養成期間を短くしたりするなどして、看護婦になることができる女性の範囲を広げて、“より早く、より多く”の従軍看護婦を養成してきました。

従軍看護婦の応召

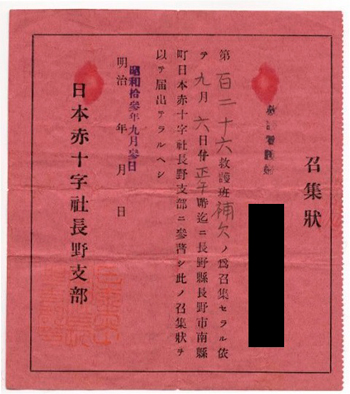

戦時以外は、日本赤十字社にて看護婦となった人たちのほとんどは赤十字病院に勤務しましたが、結婚や出産、介護によって離職した人も多くいました。しかし、日本赤十字社の看護婦には、養成学校卒業後12年間の応召義務があり、戦時になって「召集状(赤紙)」*を受け取ると、看護婦として働いていない人も、家族に幼い子どもや病人がいる人も従軍しなければなりませんでした。1937(昭和12)年~1945(昭和20)年にかけて日本赤十字社が内地、外地、病院船に派遣した救護看護婦(婦長を含む)の数は、3万人を超えていました。陸軍看護婦は、養成後2年間陸軍病院で働くことが義務付けられており、外地へ行く場合には志願した者が派遣されるようになっていました。

従軍看護婦たちの仕事は、傷病兵の救護、治療、看護だけでなく、白衣や軍服の洗濯、水・食糧の確保、食事の準備など多岐にわたりました。また、南方の高温多湿や中国の寒さなど、派遣された地域特有の環境に悩まされました。

*日本赤十字社の召集状(赤紙)は、「応召ス」と「傷痍疾病〈事故〉ニ依リ応召シ難シ」のどちらかを選ぶことができましたが、応召できない場合には、医師の診断書や証明証を提出しなければなりませんでした。

展示資料:召集状(1938年)

展示資料:召集状(1938年)看護婦の「赤紙」と言われ、日本赤十字社が戦時召集で発行したもの。