海軍を志願

この方は1943(昭和18)年9月に海軍へ入団し、通信兵となりました。海軍の二つボタンの制服がかっこよく、そのスマートな姿にあこがれをいだいていたといいます。14歳で横須賀海軍通信学校へ入りましたが、戦況も厳しくなってきた時節で、本来の訓練期間を繰り上げて卒業、第10方面艦隊に配属されることになり、行先も知らされないまま重巡洋艦「高雄」に乗り込むことになりました。

レイテ沖海戦を経てシンガポールへ

所属した艦隊は、ブルネイ(ボルネオ島)に寄港し隊形を整えてレイテ沖へと向かうことになりました。しかし連合軍を迎え撃つ予定日とされていた前日に「高雄」は魚雷攻撃にあい大破、沈没は免れたので、他の艦船の負傷者を収容する役割を担うことになりました。自身は辛うじて負傷をせずに済みましたが、同乗していた戦友が頭と足に大怪我を負ってしまいました。救助を待っていた数日間、彼は「お母さん、お母さん、お母さん」と呼び続けていたそうです。また、毛布に包まれた死者が積み上げられていく様と、運ばれて手当のできない傷病兵が横たわった船内は「地獄」だったと言います。

海戦後、「高雄」はシンガポールへ退避しました。シンガポールの地では通信隊へ転属となりました。連日、棒の先に地雷を付けた「棒地雷」を持って敵戦車へ飛び込む訓練をしていましたが、疲労も重なって胸膜炎を患ってしまいました。

病気とのたたかい

復員後は定時制高校に通いながら営林局へ就職することができました。しかし、戦後の食糧事情が悪いなかで病気が再発し、岐阜の療養所へ入院することになってしまいました。当時最新の薬の投与を受けるなどしましたが保険の適用がなく、金銭面も大きな負担になりました。入院生活は約11年間続き、肋骨を12本摘出する処置も受け(※)、肺機能は片肺分しかなくなってしまいましたが、退院して社会復帰することができました。健常者のような生活には戻ることができませんでしたが、福祉との関わりを自然に持つようになり、晩年は地域の社会福祉に貢献した人生でした。

肺虚脱療法:結核の病巣を取り除くための治療の過程で、肋骨を切除する手術をおこなう。

肺のレントゲン写真

外見には分からないが、片肺は機能しなくなってしまいました。

肺のレントゲン写真

外見には分からないが、片肺は機能しなくなってしまいました。

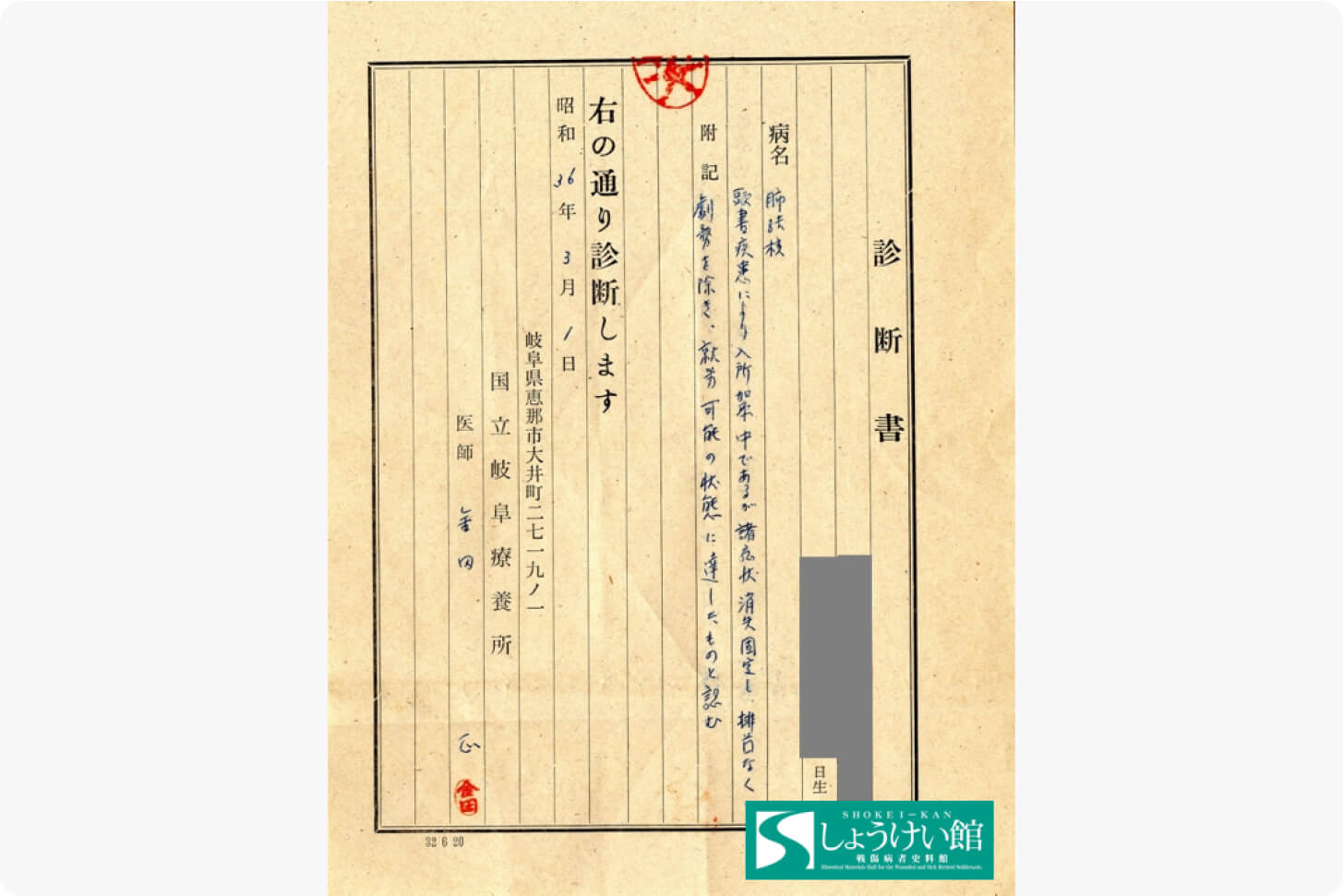

診断書

1961年3月 働けるようになるまで回復するのに、約11年もの闘病生活を送りました。

診断書

1961年3月 働けるようになるまで回復するのに、約11年もの闘病生活を送りました。