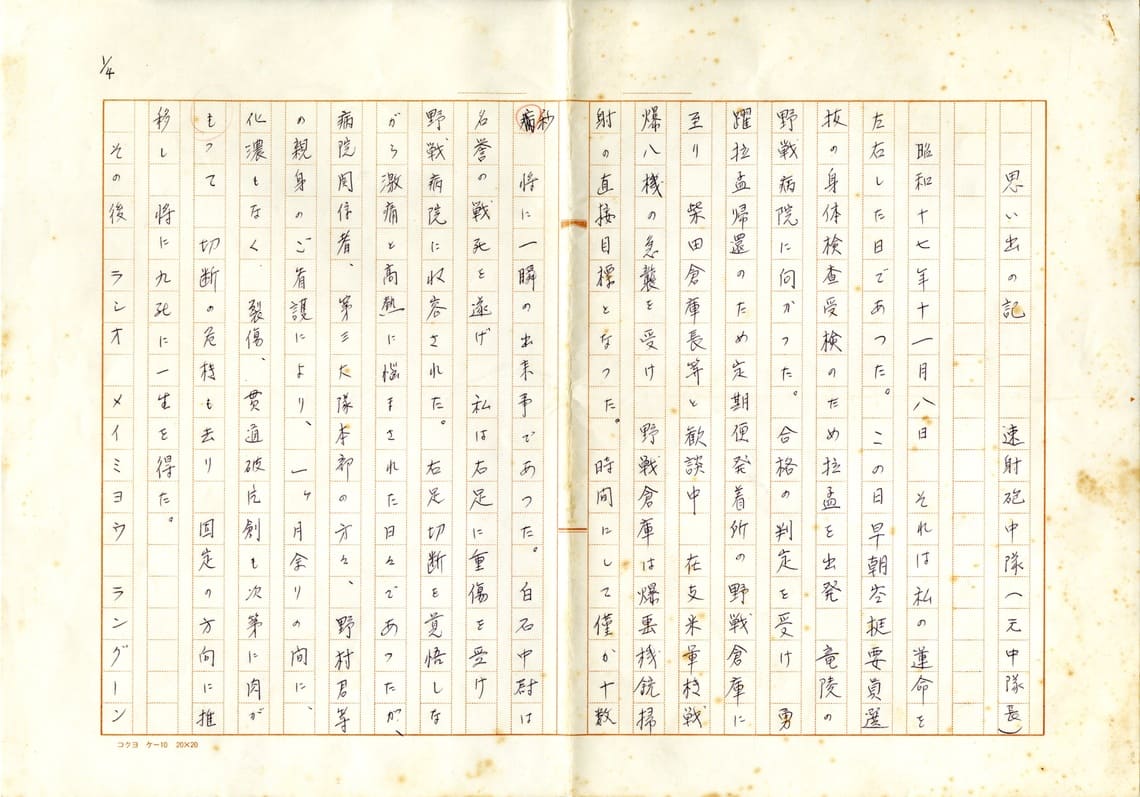

「思い出の記」

この体験記を残した方は、1940(昭和15)年に陸軍士官学校を第54期生として卒業、同年10月に歩兵第113連隊に配属され、1942(昭和17)年にビルマ(現在のミャンマー)方面へ派遣されました。速射砲中隊中として、ラングーン、トングー、ラシオをまわり、中国雲南省の警備任務などを任されました。

受傷したのは、空挺要員選抜の身体検査を受けるため、龍陵(中国雲南省)の野戦病院に滞在していた時のことでした。検査は合格、部隊へ帰るために待機していたところを米軍の空襲にあい、右足のアキレス腱と踵に爆弾の破片があたる大けがを負いました。激痛と高熱が続き、一時は足の切断も覚悟したといいます。その時に履いていた穴の空いた軍靴は、3階常設展示室に展示しています。

体験記では、もしこの時受傷しなければ、空挺部隊で作戦に参加し、戦死していたかも知れないと運命をしみじみと回想しています。将校として赴任し、戦地では1年半を過ごしましたが、炎天下での重量物を運びながらの行軍、戦闘、陣地整備などは、生涯忘れることの出来ない経験となったそうです。また、拉孟(雲南省とビルマの国境付近)で描いた3枚のスケッチは、往時を語る自身の宝物として飾り、毎日眺めていたそうです。

人それぞれに運命は定まっているというが、若し負傷しなければ、空挺に転向し、比島戦あるいは沖縄戦に参加したか、又は拉孟に残っていたか、あるいはその後の作戦に参加して雲南の地に骨を埋めることとなったと思う。

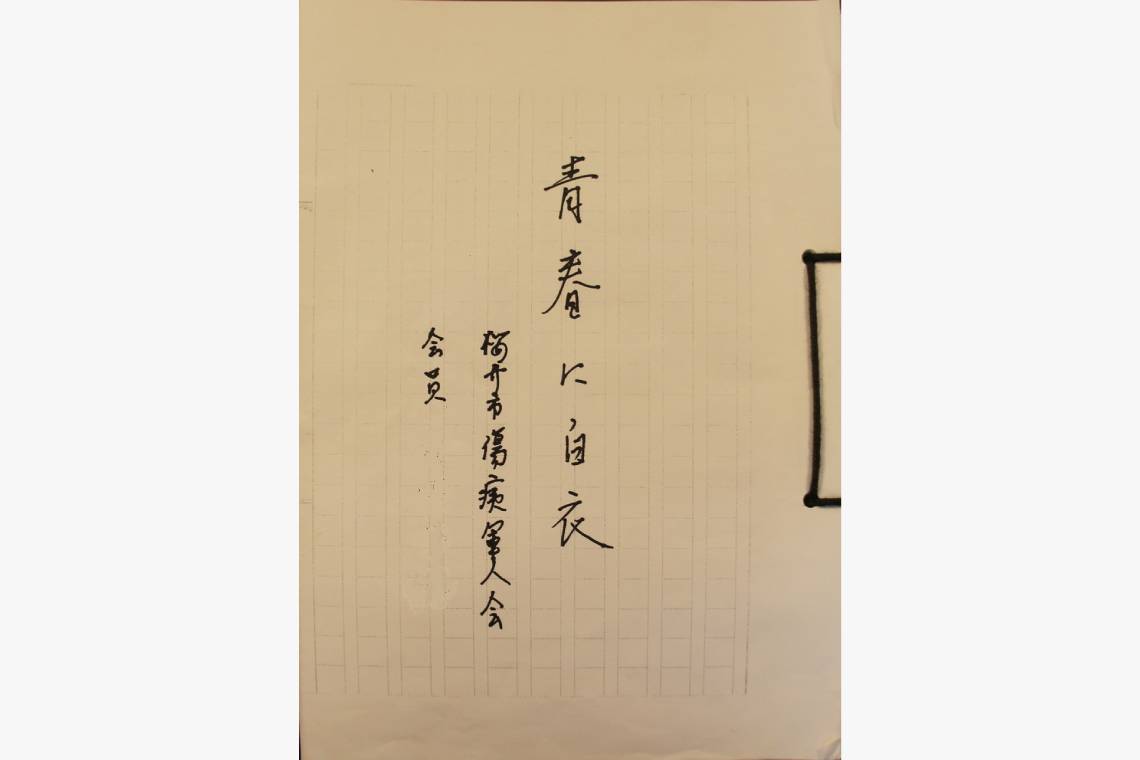

「青春に白衣」

この体験記を残した方は、20歳の徴兵検査を受ける前年に養父が急死してしまい、母親と二人で生活を送っていました。1938(昭和13)年に陸軍へ入英、中国方面へ派遣されることになりました。出征前に、父や周囲から「母親、家、田畑を頼むで」、「戦死を美徳に教育しているけれど、死んだらダメ!絶対生きて帰って来て」と励まされ、何とか生きて帰るんだという思いを強く持ったそうです。

戦地では何度も戦闘を経験し、1938年10月に受傷。左腕に貫通銃創、肘関節部も損傷してしまう大けがを負いました。受傷位置があと10センチずれていたら、心臓貫通で即死だったそうです。幸いにも手当てを受けることができましたが、軍医からは肘関節が砕けてしまっているので、手術や処置ができず、痛みが今後20年は続くと言われたそうです。退院して家に帰ったあとも、腫れや痛みが続き、思うように農作業ができない日々が続きました。

この体験記には、時々の心情のほか、炎天下での行軍や不衛生な環境の中での生活で、弾丸に当らなくても命を落とす戦友がいたこと、戦闘では145名いた仲間が45名に減ってしまったこと、日本へ帰ってきてから戦時下、そして戦後を生きぬいてきたこと、腕を負傷してしまったことで家の農業を断念せざるを得なかったことなどが記されています。

甲板に佇み、遥か彼方に国のために青春を失い、土や灰と化した戦友の顔が瞼に浮かぶ。左腕がズキズキ痛むなかで、元の身体には戻れないが、命だけは持って帰れる喜び。戦死した戦友に「すまん」と一言心からわびた。

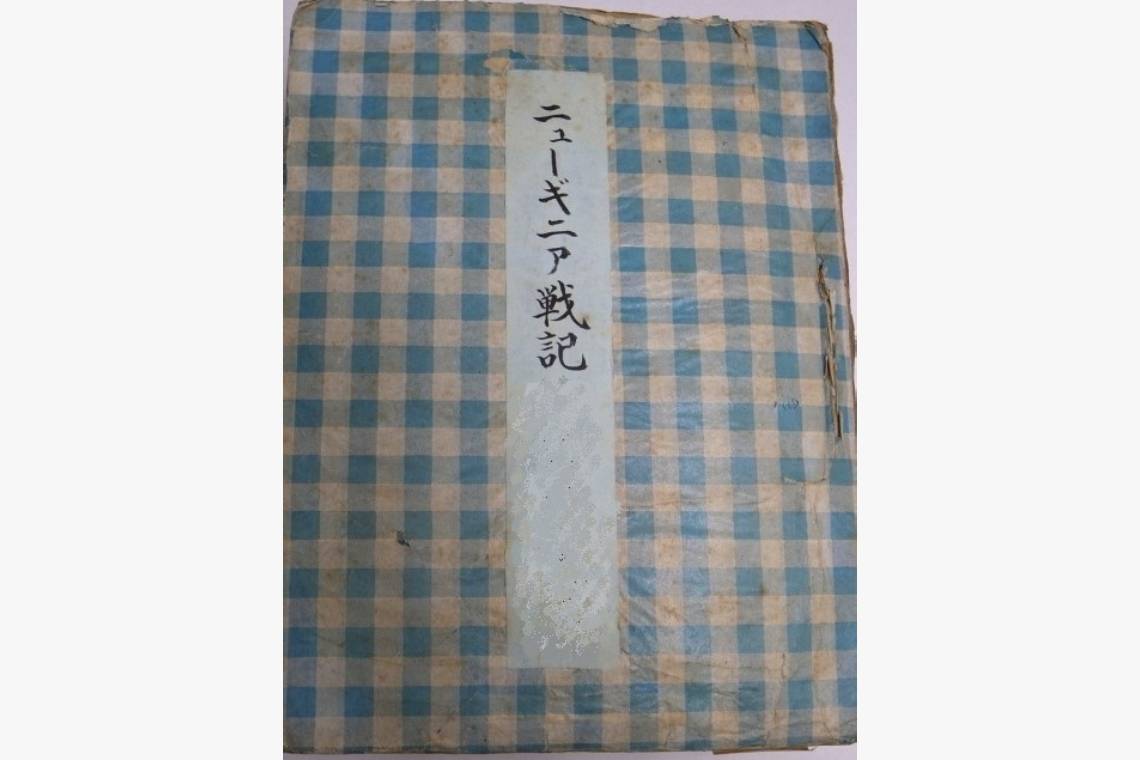

「ニューギニア戦記」

この体験記を残した方は、1942(昭和17)年末に陸軍に入営し、輸送船で南洋諸島を経て翌年にニューギニア島のハンサに上陸しました。ジャングルでの戦闘と受傷した時のことは体験記にとても生々しく記されていています。また、行軍の様子、現地の人や仲間に親切にされたこと、復員までの様子など、兵士としての日々が克明に記されています。

またこのほかに、「朝鮮回想録」「大東亜戦争秘録」を記しています。どれもおよそ10センチ程の厚さがあり、全て手書きで記されています。戦傷病者の体験記の中でも長編のうちのひとつです。

猛攻はもの凄く敵砲弾は百戦万の嵐の如く降りそそぎ弾雨が一木一草根こそぎて地上の惨状は変形しました。そして空からの敵爆撃機が数十機毎日来襲して一回の投弾量が数十噸に及びそのために密林は数粁平方は樹木根こそぎ掘れて吹き飛び地割してその惨状はもの凄く新しい清野と化してしまいました。

迫撃砲弾の集中砲火に遭い私は右足下腿軟部に同弾の爆発した破片創を受けて右足のコウラ筋肉が地面にくづれ落ちて戦傷しました。そして戦傷をした瞬間右足の筋肉の無くなったところは何千度と言う蒸発して煮えくりかえる熱い鉄の溶けたお湯をかけられた感じでありました。

「乙女戦記」「半生を顧みて」

この体験記を残した方は、1944(昭和19)年、自分も国の為に役に立ちたいと17歳で陸軍兵站部の事務員に応募し軍属となりました。沖縄に米軍が上陸してからは、壕の中で兵士とともに多忙な任務をこなしていました。沖縄戦が激しさを増していくなかの1945(昭和20)年4月、爆撃で右手を失う大けがを負いました。さらに6月、避難していた壕の中に投げ込まれた白リン弾で大やけどを負いました。

終戦後、けがのために生きる気力を失い、肉体的にも精神的にも苦しい日々を送っていましたが、母親の涙ながらの説諭が転機となり、戦争孤児のために保母(保育士)となって働く道を歩みました。

この体験記からは、沖縄戦での過酷な体験だけでなく、心身ともに傷を負いながらも生きぬくことを決心し、戦争で親を失ったこどもたちに寄り添っていこうとした若き日の姿が浮かんできます。

右手のない片輪者、世の中が落ち着くにつれ心の僻みは増すのみ、人と会うことも恐く恥ずかしく、家に引きこもり、せめて両親に反抗することで自分を慰める。生きる希望もなく、時折自殺も考えた。

そんな或る日、母は私に対座させ、「自分は四肢健全にお前を生んだ、自分で軍属になりこの姿になった。全ては戦争だ」と号泣する母の姿に一瞬吾に返り、初めて生き抜かねばと思うようになった。

「シベリア珪肺 ソ連抑留の後遺症」

この体験記を残した方は、1942(昭和17)年陸軍に入営し、満洲へ派遣され終戦を迎えました。終戦後はソ連に抑留され、鉱山で削岩手としての労働を余儀なくされました。この鉱山労働が原因で、帰国してからかなり時の経った1965(昭和40)年頃に珪肺を発症してしまいました。

闘病生活の中で、病気そのものの治療や療養の難しさだけでなく、病気に対する世間の認識の不足、それに伴うさまざまな苦労も経験しました。そうした中で、同じ抑留者仲間で珪肺にかかった人の力になりたいという思いを強くし、シベリア珪肺の患者団体である「シベリア珪肺全国連絡協議会」を立ち上げて活動しました。

戦後、ソ連に抑留され鉱山労働に従事した人がかかったものを、一般の珪肺と区別して、「シベリア珪肺」と呼んでいます。

私の体験が、今後も発見されるであろう、シベリア珪肺の戦友達の診断の糸口になれば幸いである。

今年も二月の戦友会で二名、六月に一名、いたのであるが、三名とも補充兵で、しかも始めての(戦友会への)出席だったのである。これらの戦友も、結核といわれて長い間闘病生活をつづけており、既に珪肺の症状は重症にまで進んでいるものもいたのである。

私達シベリア珪肺患者は、三十余年すぎた今も、抑留のための後遺症と生涯闘いながら過ごさなければならない。(中略)最後に一人でも多くのシベリア抑留の後遺症に病む戦友たちに私の叫びを聞いて頂き度いことを切望するものである。

「大事な私の覚え書」

この体験記を残した方は、1939(昭和14)年に満洲とモンゴル国境地域のノロ高地付近の戦闘(ノモンハン事件)で左眼などを負傷しました。それ以前の1936(昭和11)年にも大腿部を負傷するけがを負っていましたが、その時は治療を経て原隊へ復帰していました。左目は眼球摘出をしなければならいほどのけがだったので、治療を経て1941(昭和16)年に退院(除隊)、戦時下では東京大空襲、戦後は外地からの引揚げといった悲惨な状況についても見聞きしていました。

世の中は高度成長期という時代になり、その中で「平和」の意味や戦争の記憶を思い出すこと、何よりも戦争体験を語る伝えることに大きな葛藤を抱き、思い悩んだこともあったそうです。しかし自分なりの答えを見出した時、体験記を書き始め「私の覚書」、「大事私の覚え書」、「風雲の昭和」の3冊を残しました。

戦争を知らない若い人が、町の中にいっぱいになってきた。いい調子でいろんなことを、大きな声で叫びはじめた。戦争を知っている私達は、だまってそれをみていた。戦争を忘れたいと思い、あんなことはなかったことに、しようじゃないかという気持ちが、口に出さなくても、私達の胸の底にあった。おやぢがたまに自分がどんな目にあわされたかを話そうとすると、子供達は時代がちがうよと、ケイベツした。ケイベツされるのがいやでだまっていた。(中略)私達戦争を知っている者が、それを忘れようとしてはいけなかったのだ。どんなに思い出すことがつらくても、それをちゃんと戦争を知らない子供達に伝えなくてはいけないのだ。