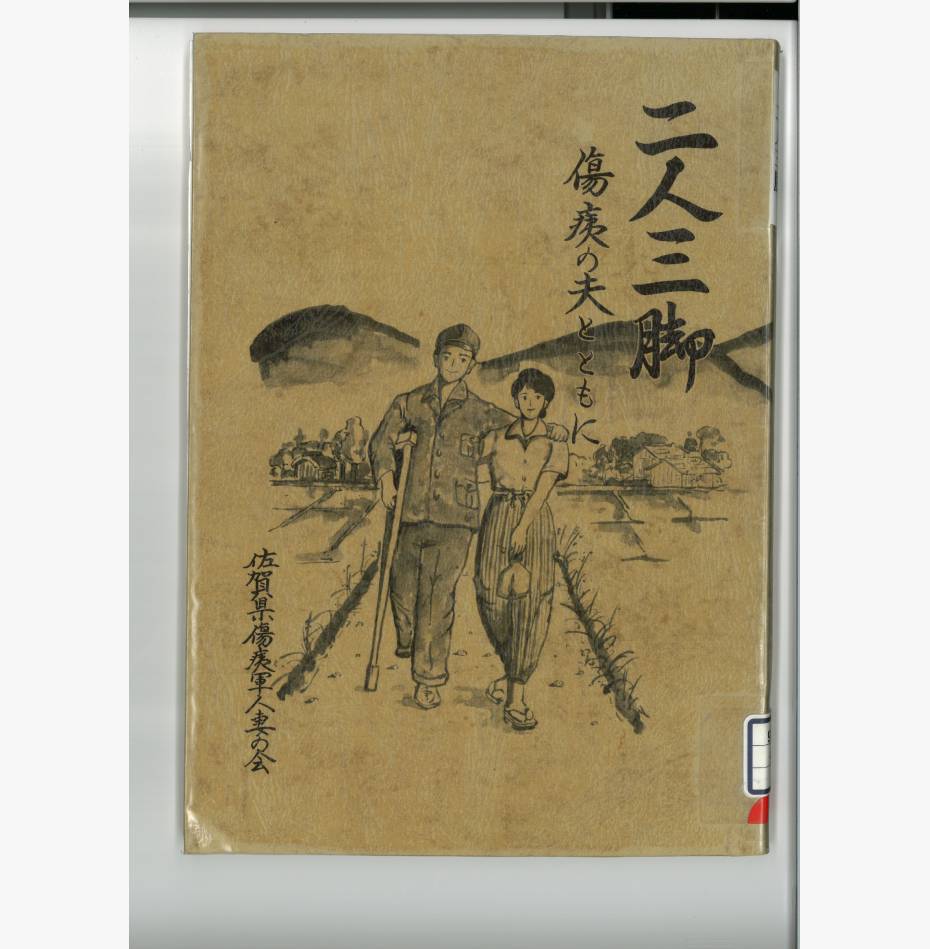

戦傷病者の団体がまとめた体験記集

~自分たちの体験を残すために~

個人で体験記を書いて出版するとなると骨が折れますが、所属団体が体験記を募っているならば書いてみようかなと思った戦傷病者も少なくないでしょう。文章は短くても、最も記しておきたかった体験が記されています。軍隊や戦場でのこと、癒えない傷病、戦傷病を克服した道のり・・・自分の体験だけではなく、戦地でたおれた戦友、戦地で出会った人、負傷を心配してくれた母、支えてくれた妻、立派に育ってくれた子どもたち、誰かへの感謝が詰まっている文章も数多くあり、また周囲の人たちの姿も知ることができます。

戦傷病者の団体には、日本傷痍軍人会や都道府県の傷痍軍人会のほかにも、傷病別の仲間の団体などがあります。この他にも、地域の福祉団体、戦友会、遺骨収集や慰霊のための集いなど、一人で複数の団体に所属している戦傷病者も少なくありませんでした。

団体の発行した体験記のタイトルは一見すると体験記が掲載されていることが分からないものも多いですが、自分の経験を子や孫の世代に伝えたい、そして同じ経験を繰り返して欲しくないという願いも込められています。一人ひとりの文章からは、現在の私たちへの問いかけも見えてくるのではないでしょうか。

また、これらの団体の規模に着目すると、体験記を記した会員の方が少ないことにも気付かされます。体験を記さなかった、記すことができなかった戦傷病者の存在にも思いを寄せてみてください。

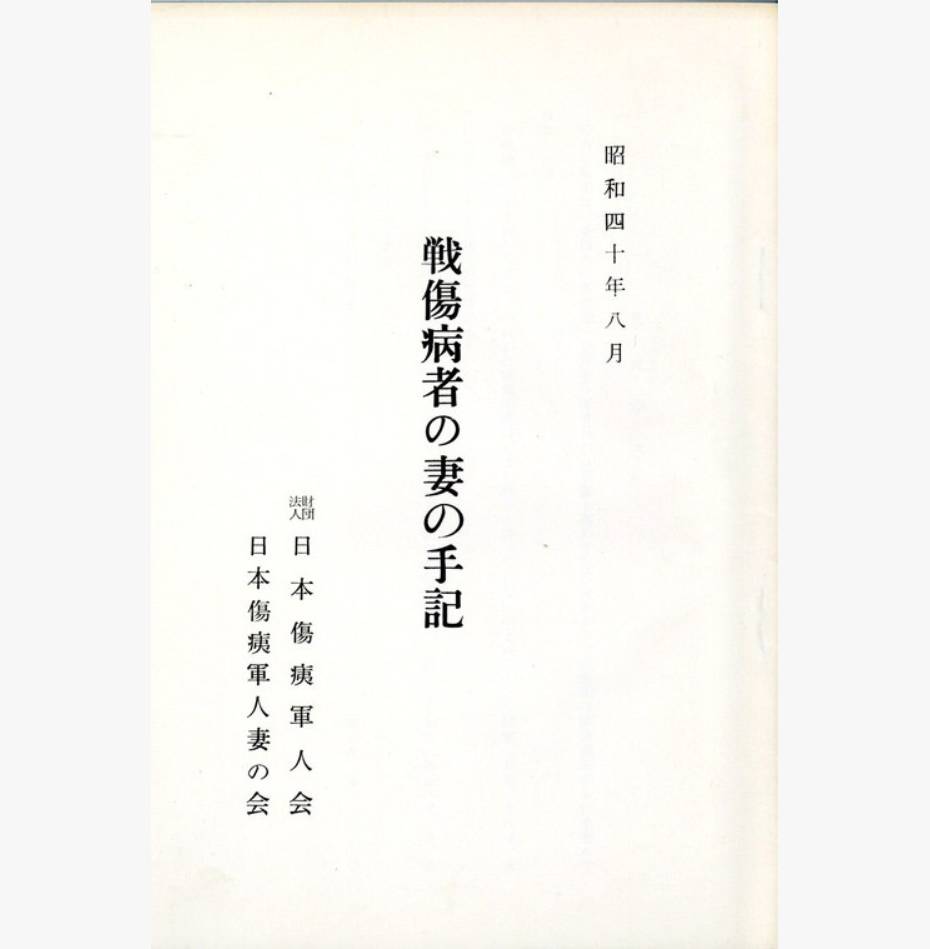

戦傷病者の妻たちの思いを読む

~夫のために、子どものために、家のために、地域社会のために~

戦傷病者本人は、兵士として軍隊へ入り、戦場での体験を記している方が多いですが、彼らと結婚した妻たちはどのような体験を綴っているでしょうか。

戦時中に結婚した妻は、夫が出征したあとは家を守りながら子育てをし、負傷した夫が家に帰ってきてからは介助や介護を一手に担ってきました。夫が病気にかかり、長期療養が必要だった時は、妻が一人で子育てや家事をし、働きにでて一家の家計を支えました。終戦直後は恩給の停止など、金銭的にも多くの困難がありました。

戦時から戦後にかけて、お見合いや紹介で結婚することはごく一般的なことでした。夫となる人が、傷病をかかえていると知った時、この人の支えになりたいと思った妻は多かったそうですが、現実はとても厳しいものでした。夫だけでなく、夫の両親の介護が必要だった家庭も多くありました。

妻は夫のように個人の体験記を記さない、周囲の人には語れない傾向にありした。そんな中で、戦傷病者の妻たちが集った「傷痍軍人妻の会」は、互いの苦労を分かち合い、励まし合いながら夫を支えてきた妻たちの心のよりどころでした。妻の会がまとめた体験記は、こうした妻たちの誰かに知って欲しかった体験が記されています。

出産、子育てをしながら夫を支え、さらには夫の両親の世話、地域の行事や村仕事など、夫に代わって妻が担ったものが肉体的にも精神的にも、いかに大きなものだったのか。体験記から妻たちの日常と心情がうかび上がってきます。

子や孫が綴る戦傷病者の父、祖父のこと

~子どもの目から見た大人たち~

戦傷病者の子や孫が記したものに目を向けてみましょう。

戦傷病者が自身の子に、戦争体験や傷病の苦労を語るか語らないかは家庭によって異なるでしょう。語らなくても、父親が片手や片足の無い身体で、器用に身の回りのことをしたり、工夫して自転車に乗ったり、時には辛そうな様子も、子どもは幼い時から見て育ちました。また、母親が父親の生活を支える様子というのは、家庭ではほんの些細な日常のシーンかも知れません。けれども母親の何気ない父親へのサポートや気遣いは、戦後を生きる多くの戦傷病者家庭であったことでしょう。

戦傷病者の父、父を支える母について綴られた文章は多くはありません。しかしそこには、子どもの目でから見た父母、社会の様子が脚色なくしっかりと記されています。

また、当たり前のように過ごしていた家庭を、大人になって振り返った時、戦争や戦後といった時代背景や両親の言葉に改めて気づくこともあったと思います。

もし、父や祖父が戦傷病者であったら、自分の覚えていること、母や祖母から聞いたことなどを体験記としてまとめてみることを考えてみてください。