今回ご紹介する資料は、当館が所蔵する教育紙芝居、「原っぱの子供達」と「雪晴れ」の二作品です。

教育紙芝居は、日中戦争が始まった1937年から1945年までの期間につくられました。子供向けの伝記や童話、倹約や貯蓄を促す物語、軍人援護の物語、戦意を高揚させる物語など、極めて多様な種類がありました。このような紙芝居の多くは、「日本教育紙芝居協会」によって発行されました。先生や職員が読み手となる訓練をした後、小学校など地域の中で使用されました。

数多くの教育紙芝居の中でも、今回展示する二つの作品は、傷痍軍人がテーマの物語です。「原っぱの子供達」は昭和14(1939)年、軍人援護や保護を担当していた傷兵保護院(1937年設立)の指導のもと、製作されました。「雪晴れ」は、昭和15(1940)年に傷兵保護院の後身である軍事保護院(1939年設立)の指導のもと、製作されました。前者は右肩を、後者は左足を受傷している傷痍軍人が描かれています。

このような教育紙芝居は、終戦時に大量の作品が焼却、廃棄されたと考えられています。そのため、現存している当時の紙芝居は、紙芝居教育について考える貴重な機会になるのではないでしょうか。二つの紙芝居に登場する資料を中心に、動画とともにご紹介します。

《展示風景》

《展示風景》

《展示風景》

《展示風景》会場では紙芝居を 動画で鑑賞できます。

会期: 令和3(2021)年6月15日(火)~7月11日(日)

会場: しょうけい館1階 企画展示室

入場料: 無 料

開館時間: 10:00〜17:30(入館は17:00まで)

休館日: 毎週月曜日

「原っぱの子供達」

あらすじ

この紙芝居は、子ども達と傷痍軍人のおじさんとの交流を描いたお話です。

ある日、学校の帰りに原っぱで遊んでいた健吉と仙太は、そこで出会ったおじさんに竹トンボを作ってもらいます。

後日、戦地で怪我をした兵士たちの出席する式典が、学校で行われました。少年たちは、その中に竹トンボのおじさんを発見しました。その時初めて、おじさんが傷痍軍人だったことを知るのでした。飛行機の整備士をしていたおじさんは、飛行場にガソリンを運搬する途中に襲撃に遭い、肩に傷を負ってしまったのです。

二人の少年は毎日おじさんのもとに通い、他の友人たちも連れていくようになりました。竹トンボを通じて、傷痍軍人のおじさんと少年たちは交流を深めるようになります。

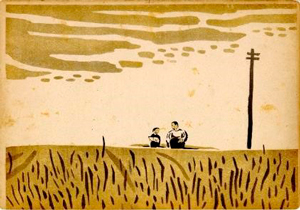

《1》

《1》学校帰りに原っぱで遊んでいた健吉と仙太は、二人に竹トンボを作ってくれるひとりのおじさんに出会いました。

(健吉)「おじさん、一つきりしかないの、僕、つまらないなア」

(5枚目)

《2》

《2》ある日、学校で行われた式典に竹トンボのおじさんが出席していました。少年たちは、おじさんが実は傷痍軍人であることを知ったのでした。

(おじさん)「・・・この間の竹トンボね、みんなに、あげるつもりで、やってたんだけれど、気ばかりあせっちゃって、手がほら、こんなだろ・・・」

(12枚目)

《3》

《3》飛行機の整備士だったおじさんは、襲撃に遭い右腕を受傷したのでした。

(仙太)「おじさん、手がこんなふうだと仕事が出来ないでしょう。これからどうするの」

(おじさん)「・・・心さへ確り持っていれば何んな仕事だって出来るよ。まあそんなことから指をならそうと思って、竹トンボ作ったんだよ。・・・」

(16枚目)

《4》

《4》ある晴れた日曜日、おじさんの作った竹トンボをみんなで飛ばします。

「万歳、万歳、万歳!!」

最後はみんなで「おじさんありがとう」を歌いました。

(19枚目)

関連資料紹介

《レコード「おじさんありがとう」》

《レコード「おじさんありがとう」》

傷痍軍人への感謝や賞賛が歌われています。このような歌は、傷痍軍人を尊敬の対象とするために作られました。

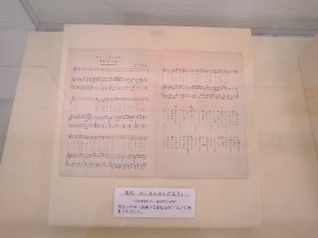

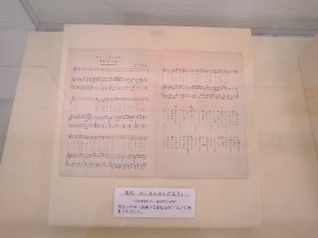

《楽譜「おじさんありがとう」》

《楽譜「おじさんありがとう」》

尋常小学校・高等小学校唱歌科において使用されました。

《レコード「おじさんありがとう」》

《レコード「おじさんありがとう」》傷痍軍人への感謝や賞賛が歌われています。このような歌は、傷痍軍人を尊敬の対象とするために作られました。

《楽譜「おじさんありがとう」》

《楽譜「おじさんありがとう」》尋常小学校・高等小学校唱歌科において使用されました。

「雪晴れ」

あらすじ

この紙芝居は、旋回橋を動かして、船の航路をつくる仕事をしている今野のおじさんと、その橋の下を通る船「旭丸」に乗っている圭助少年のお話です。

おじさんは、左足が義足の傷痍軍人ですが、足の受傷に対して同情されることを心底嫌っており、「同情される人間はろくなものじゃない人」と考えています。

ある日少年は、船に乗って父親の仕事の手伝いをしているせいで、学校へ行けない悩みをおじさんに打ち明けます。おじさんは、少年のお父さんを説得しようと約束してくれるのでした。

ある大雪の日、おじさんは橋の雪おろしの最中、車にひかれてしまいます。怪我をしたところを助けてくれた役場の人や、少年との関わりなど、周囲の優しさによって傷痍軍人であるおじさんの心情が変わっていく様を描いています。

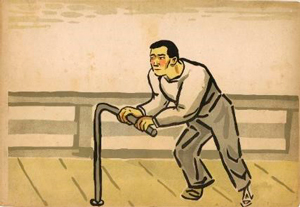

《1》

《1》(今野)「おーい 圭ちゃーん 今あけるぞー」

今野のおじさんは下を通る船のために、橋を回してひらいています。今野は左足が義足にも関わらず、毎日船が来る度にたった一人で懸命に取り組むのです。

(4枚目)

《2》

《2》(通行人)「脚がお悪いから随分おつかれでしょう?」

(今野)「私は何ともありません。これつけておれば一寸も変りなく働けるんです。」

(7枚目)

《3》

《3》(今野)「・・・脚が一本位無くたって機械さへつけておれば何ともない。人から同情されるような人間は、ろくなものじゃない人だよ。いつも、どんな事が起こってもたじろがない心が大切だ。」

おじさんは圭助が学校へ行けるように、圭助のお父さんに頼んであげようと提案します。

(8枚目)

《4》

《4》ある大雪の日に、おじさんは橋の雪おろしをしている最中に車にひかれてしまいます。

おじさんは痛い思いをしながらも、圭助の乗った旭丸を迎えるために、必死に橋を回します。

(21枚目)

《5》

《5》(今野)「おーい 圭ちゃーん 今あけるぞー」

(圭助)「おじさーん 今野のおじさーん 旭丸が入ったよー、旭丸が帰って来たよー」

圭助は、おじさんに再会できたこと、これから学校に通えることに笑顔が止まりません。

おじさんは、圭助とまた一緒に居られることを、心から嬉しく思いました。

(22枚目)

関連資料紹介

《軍人傷痍記章》

《軍人傷痍記章》

戦傷を負ったことを証明する記章。 この記章を身に着けているときは、必ず傷痍軍人証を合わせて携帯することが義務付けられていました。

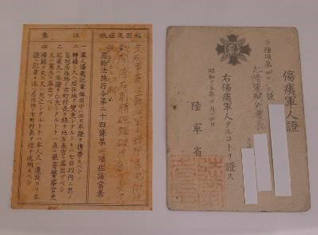

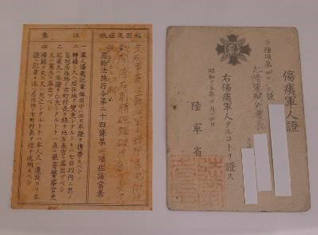

《傷痍軍人証》

《傷痍軍人証》

傷痍軍人であることの証明書。 戦闘や訓練で傷病を負い、恩給が支給される軍人に交付されます。 裏面には、傷病名が記されています。

《義足(鉄脚)》

《義足(鉄脚)》

作業用義足や労働義足とも呼ばれ、戦傷病者が訓練・作業時に着けていた義足です。

《軍人傷痍記章》

《軍人傷痍記章》戦傷を負ったことを証明する記章。 この記章を身に着けているときは、必ず傷痍軍人証を合わせて携帯することが義務付けられていました。

《傷痍軍人証》

《傷痍軍人証》傷痍軍人であることの証明書。 戦闘や訓練で傷病を負い、恩給が支給される軍人に交付されます。 裏面には、傷病名が記されています。

《義足(鉄脚)》

《義足(鉄脚)》作業用義足や労働義足とも呼ばれ、戦傷病者が訓練・作業時に着けていた義足です。