戦争によって失明した戦傷病者「失明戦傷病者」は、手や足の受傷とはまた異なる苦労がありました。突然視覚を失うことは、以前のような生活ができない不自由さに加えて、精神的な苦悩や、光の戻ることのない人生に対する絶望感があったといいます。

戦時中は、「戦盲」すなわち戦争によって失明した傷痍軍人ということで、職業訓練や職業あっせんなど国の援護政策がありました。しかし、受傷前には当たり前にできていた日常生活が困難となったり、希望する職種へ就職できなかったりと、つらい生活を余儀なくされました。

今回は、「戦中・戦後の失明戦傷病者」と「眼の受傷と労苦」に焦点を当てて、彼らがたどった道のりを紹介いたします。

会期: 令和4(2022)年5月10日(火)~7月10日(日)

会場: しょうけい館1階 企画展示室

入場料: 無料

開館時間: 10:00〜17:30(入館は17:00まで)

休館日: 毎週月曜日〈ただし5月30日(月)は開館〉

《展示風景》

《展示風景》

1.戦中・戦後の失明戦傷病者

失明傷痍軍人の援護

1938(昭和13)年4月、日中戦争によって傷痍軍人が増えたことにより、傷痍軍人の社会復帰を図るための機関として傷兵保護院が設置されました。同年の10月には、傷兵保護院によって失明傷痍軍人寮および失明傷痍軍人教育所が設置されました。

寮では点字やタイプライター、歩行の練習など生活に必要な訓練を行います。教育所では、社会復帰のために、マッサージ・鍼灸・あん摩師をはじめ、ラジオ製作者、ピアノ調律師など様々な職業に就くための指導が行われました。

《失明傷痍軍人教育所》

《失明傷痍軍人教育所》(千葉一正(1943年) 『光に起つ』所収)

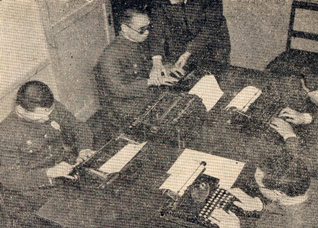

《タイプライターの練習》

《タイプライターの練習》(軍事保護院編(1940年) 『再起の勇士へ』所収)

国立光明寮の設置

終戦後、GHQによる非軍事化政策により国営としての失明傷痍軍人寮および教育所は廃止されました。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の養成施設としての機能は民間に引き継がれ、栃木の塩原御用邸や東京の大蔵病院内で続けられました。また、施設の名称は「光明寮」へと改められました。

1948(昭和23)年、法整備によって、「国立塩原光明寮」、「国立東京光明寮」として厚生省直轄の施設となります。現在は、国立障害者リハビリテーションセンターの一部門として活動が続けられています。

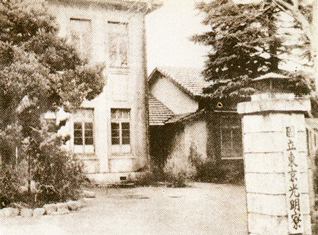

《国立東京光明寮》

《国立東京光明寮》(厚生省五十年史編集委員会編(1988年)『厚生省五十年史(記述篇)』所収)

関連資料紹介

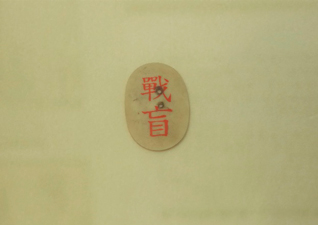

《「戦盲」札》

《「戦盲」札》失明した傷痍軍人であることを示す札です。白衣などに縫い付けて使われていました。

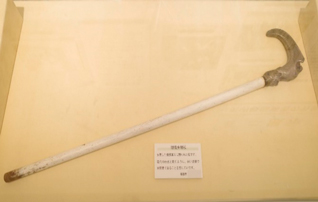

《戦傷失明杖》

《戦傷失明杖》失明した傷痍軍人に贈られた杖です。現代の白杖と同じように、白い塗装で失明者であることを表しています。

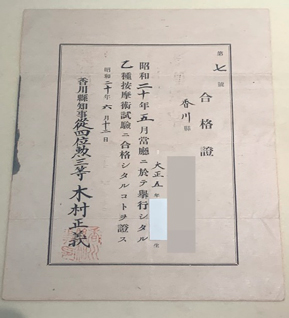

《合格証(按摩)》

《合格証(按摩)》按摩術試験の合格証です。 乙種とは視覚障害者が受験できる試験で、試験内容も配慮されたものになっていました。

2.眼の受傷と労苦

眼の受傷と失明

失明の原因には、弾の破片による眼球の損傷だけでなく、頭部の受傷や病気などによる視神経障害がありました。また弾の摘出手術の影響によって、受傷していない眼が結果的に失明してしまうこともありました。このように、失明の原因は人により様々な違いがありました。

失明戦傷病者の中には、眼以外に頭や手、足なども同時に負傷するなど、複数の障害を抱える人もいました。

義眼について

義眼は明治期から製作され始めました。戦時中に製作された義眼の多くは、ガラス製で重いため、落とすとすぐに割れてしまう恐れがありました。また人によっては、装着の際に痛みを訴えることもありました。

義眼は、あくまでも外見を保つために必要なもので、付けたとしても視力が回復する訳ではありません。義眼は精巧にできているものが多く、本物の眼と違いがわからない場合もあります。義眼であることに気づかれず、また自分は見えないことから、人とすれ違う時にぶつかってしまうなど、外出の際にはいつも不安や恐怖がつきまとうものでした。

眼の受傷による労苦

戦争による失明は、手や足の受傷による労苦とは異なる様々な苦しみがありました。ここでは3名の失明戦傷病者の証言の中から、眼の受傷による労苦に焦点を当てて紹介します。

Aさん(仮称)

Aさんは、1945(昭和20)年8月9日、爆心地から1.6キロ離れていた長崎電気軌道株式会社の寮で被爆しました。閃光で眼を塞いだ時、左眼は人差し指が第一関節まで入り、爆風による破片で右眉の上から右の頬を切りました。戦後左眼が見えないため船舶免許は取れず、船乗りを断念します。漁協に勤めた後、町議会議員と市議会議員を務めあげ、左眼を失い体験した差別や挫折を乗り越え前向きに生きてきました。

“義眼を装着すると目ヤニや涙が溜まるので義眼の消毒が日課。 片眼では海技士免許(船長や機関士などの資格)の取得が出来なかった。”

Bさん(仮称)

Bさんは1943(昭和18)年3月、中国北部での従軍中に眼の角膜を侵す伝染性の疾患にかかりました。治療が十分にできず、左さ眼がん硝しょう子し体たい溷こん濁だく症しょうと診断され失明しました。内地の陸軍病院へと転院しますが、左眼の視力は戻らずに、1944(昭和19)年除隊となります。終戦後は鼻緒職人として働きましたが、色彩がわからずに仕事にも苦労をしました。見た目では視覚障害がわからずに「怠け者」と言われてしまうこともあったといいます。

“色彩が分からない。段差が分からない。 その当時は、眼の不自由さを訴えても目薬を処方されるだけだった。”

Cさん(仮称)

Cさんは、1943(昭和18)年に中学卒業後、陸軍運輸部暁6140部隊修理部として整備作業をしている最中、鉄片が左眼に刺さり失明しました。そして1945(昭和20)年8月6日、原爆を体験します。片眼では距離感が掴めないことから運転免許が取れなかったため、仕事の選択肢は少なく、戦後はでんぷん工場などに勤務しました。外からはわからない苦労が多く、失明のことは誰にも言わず、懸命に働きました。

“片眼の失明によって距離感が掴めず、運転免許が取れない。 階段の上り下りが難しい。 失明であると誰にも言えずに働いた。”

関連資料紹介

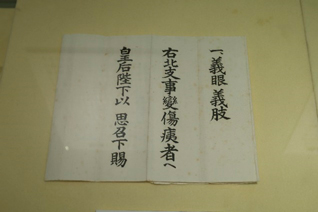

《義眼》

《義眼》皇后陛下から義眼を下賜されたことを示すものです。

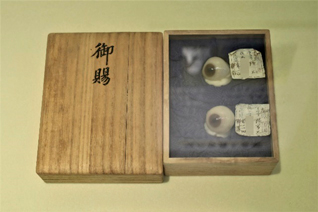

《義眼義肢下賜御沙汰書写》

《義眼義肢下賜御沙汰書写》皇后陛下から下賜されたことを示す「御賜」の箱に入った義眼です。

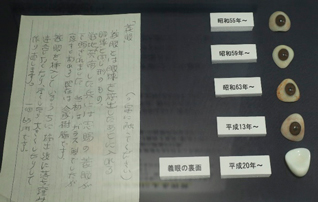

《義眼》

《義眼》寄贈者が1980(昭和55)年から2008(平成20)年頃に使用していたものです。

戦後しばらくは、ガラス製の義眼を使用していましたが、1949(昭和24)年から樹脂製の義眼を付けていました。