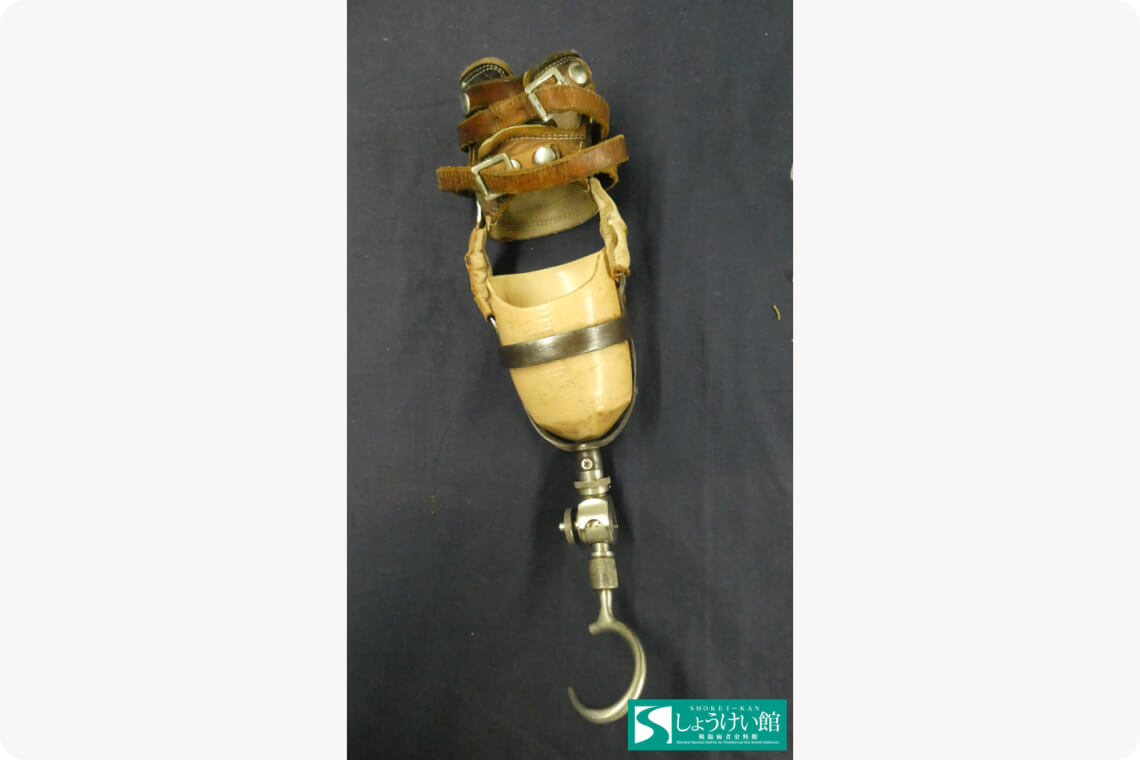

Case5

この改良した作業用義手は、農家だった方のものです。

この方が右腕を失ったのは、1945(昭和20)年7月、中国でアメリカ軍機の攻撃にあった20歳の時でした。

戦後、療養を経て実家に戻り、母親と再会した時、いくら戦争とはいえ、片腕をなくしたことは、『孝経』の「身体髪膚これを父母に受く あえて毀傷せざるは孝の始めなり」の教えに背く、大変な親不孝をしたと思ったそうです。

農業で一番困ったことは、田植えをする時でした。当時、農業は全て人力作業で、苗を植えるのも手作業が一般的でした。片手で苗を植えますが、なかなか作業が進まなかったそうです。乳牛も飼っていましたが、義手では搾乳もできず、多くの苦労があったといいます。

けれども、「何をやるにも片手だから、工夫せにゃいかん」、「人間は根性の持ちようだ」と、奥さんとともに農業に励み、先祖伝来の田畑を守って生きてきた人生でした。

Case6

この作業用義手は、農家だった方のものです。

この方が左腕を失ったのは、1945(昭和20)年8月15日、高崎空襲の時でした。焼夷弾の爆発によって左手に大怪我を負い、運ばれた高崎陸軍病院で、気が付いた時には、左前腕は切断されていました。その後、終戦を知らされ、悲しさと悔しさ、不自由になった手のことを考えると、これからどうやって生きていこうか思い悩んだそうです。

そうした中でも、病院で、洗濯は足で押さえ片手で洗い、病衣の着帯は一人が持って一人が体を廻してぐるぐると帯をしめる、紐を結ぶときは口でくわえ、口と片手で結ぶことも覚えたそうです。

晩年、当時を振り返ってこう述べています。

「厳しい病院生活が今の何でも一人でやれる自分を育ててくれた」

Case7

この装飾用義手は、東京都の職員だった方のものです。

この方が腕を失ったのは、1944(昭和19)年8月に、中国で右ひじを受傷した24歳の時でした。その後、右腕(右上腕)を切断することになり、病院で治療、リハビリを経て退院(除隊)しました。

退院後は、軍需工場で働いていましたが、終戦を機に工場が閉鎖されてしまいました。職業安定所の所長に、職探しへの根気と辛抱強さを見込まれて職業安定へ入所することができ、その後は三鷹市役所、東京都へと職を変え、定年後は都から再雇用されて働き続けた人生でした。

Case8

この装飾用義手は、たばこ屋を営んでいた方のものです。

この方が腕を失ったのは、1944(昭和19)年4月に中国での戦闘で、全身に大怪我を負った21歳の時でした。左腕(上腕)だけでなく、左大腿も切断することになりました。

戦時中、傷痍軍人には、たばこの販売業の許可が優先的になされていました。左腕、右脚を失って就ける仕事が限られていたために、自宅の一角でも開業できた「たばこ屋」を始めたものと思われます。

Case9

この装飾用義手は、小学校の先生をしていた方のものです。

ある時、感覚の無い手が小さい子ども達にあたっては危ない、自分が気付ない時に怪我をしてしまってはいけないと思い、義手をつけずに教壇に立ちました。

「手がない」というのが珍しく、子ども達は切断面の短くて柔らかい手に触っては喜んだそうです。