1945(昭和20)年8月15日、戦争の終わりが告げられました。

しかし、戦傷病者の労苦は終わりませんでした。

妻とともに、家族とともに、新たな社会のなかで戦傷病者たちは労苦をのりこえていきました。

05-01.生活の困窮ー失われた国の支えー

終戦直後、誰もが生きることに精一杯の時代。

占領軍によって軍人への援護政策が停止されました。

路頭に迷う戦傷病者の姿が社会を動かし、援護政策が復活していきました。

生活の困窮

終戦後、占領軍による日本の非軍国主義化政策が進められ、1946年2月の勅令により重度障害者を除き軍人恩給の支給が停止されるなど、それまでの戦傷病者に対する保護政策はすべて無くなりました。その結果、戦傷病者は、一般の人々に比べて就職難や食糧難といった当時の社会状況の影響をより大きく受けることになりました。生活に困窮する傷痍軍人の存在は社会問題となりましたが、1952年にサンフランシスコ平和条約が発効して日本が独立を回復すると、戦傷病者戦没者遺族等援護法の公布や恩給法の改正により、軍人恩給が復活しました。

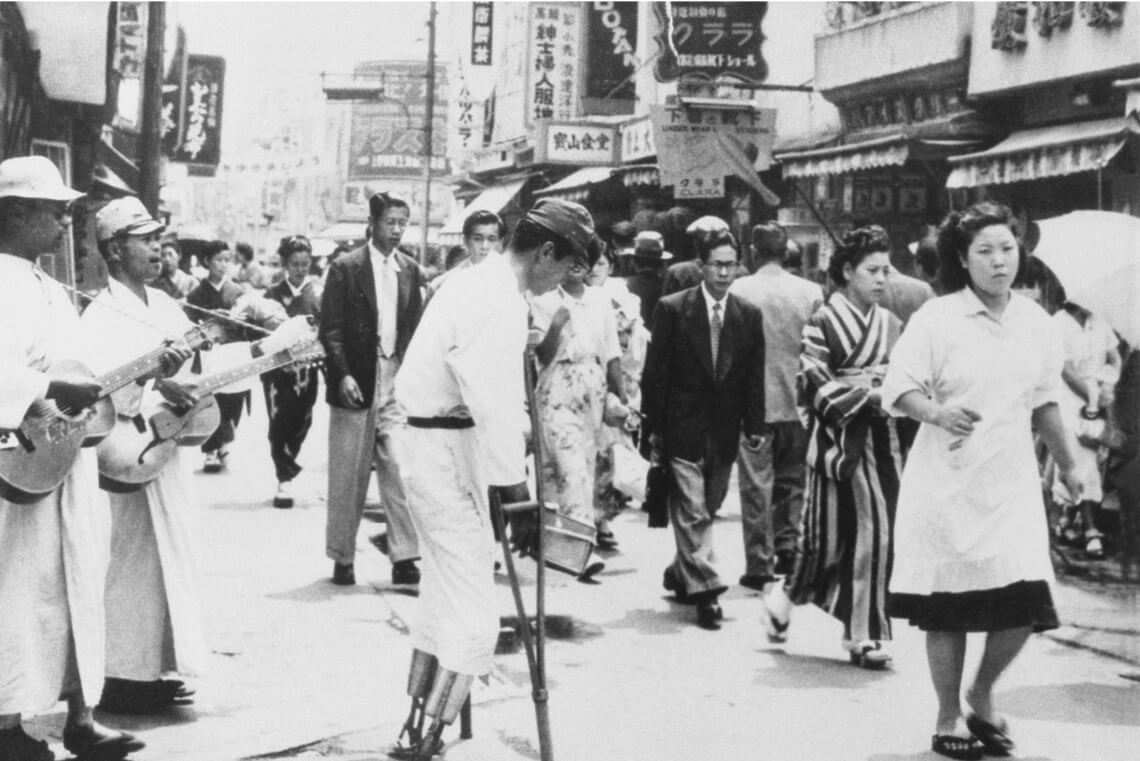

白衣募金

終戦からおよそ2年後の1947年5月、障害者の就職が難しい中で、国立第二病院の手足を切断した戦傷病者5名が、数寄屋橋で募金活動を始めました。彼らは自立のために病院の倉庫に作業場を作ろうと考え、入院患者であることを示す白衣姿で募金を行ったのです。戦傷病者の間では批判もありましたが、成果も大きく、これが新聞で報じられて以後、街角や車内で多くの白衣募金者が見られるようになりました。

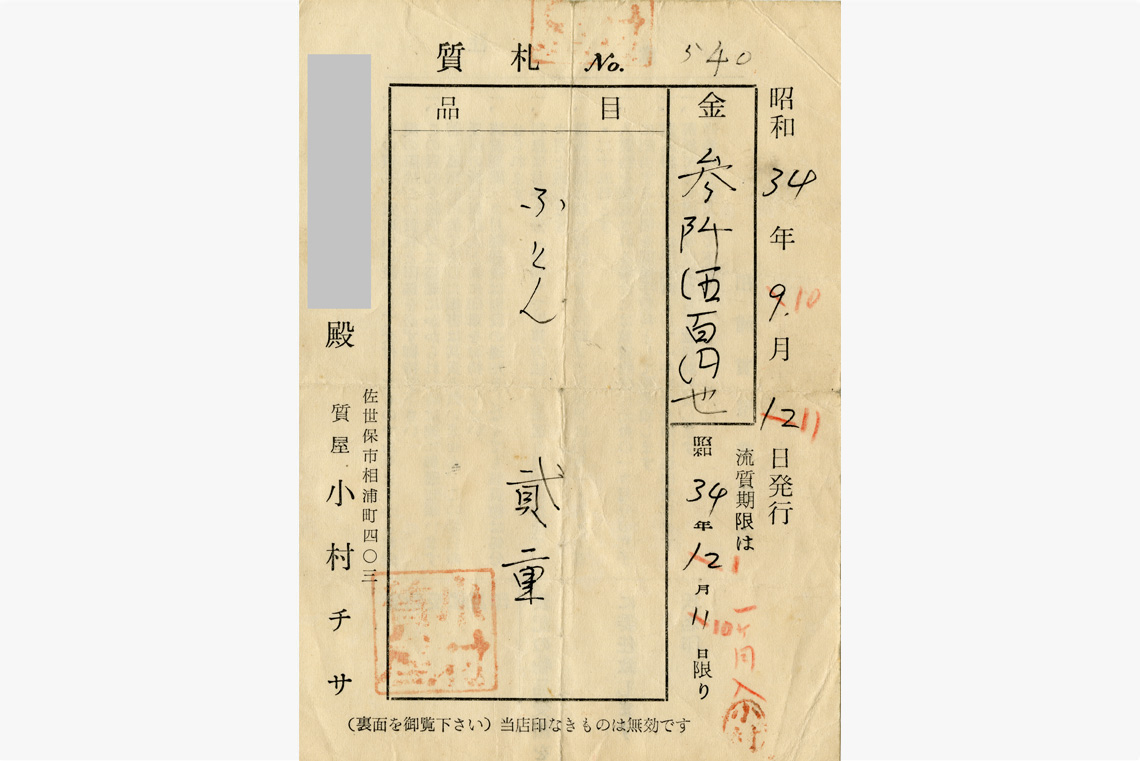

《質札》

《質札》品物を担保にお金を貸す店を質屋といいます。かつては庶民がお金を借りる手段として一般的でした。担保となる品物を「質」、質を預かった証拠として客に渡す紙のことを「質札」といいます。質札には借りた人の名前、日付、金額、品目などが書かれています。

《白衣募金の様子》

《白衣募金の様子》毎日新聞社提供

05-02.傷病とともに生きるー豊かな社会の中でー

豊かになっていく戦後の日本社会。

その中で戦傷病者たちは、戦地で負った傷や病に耐えながら、妻や家族、仲間とともに懸命に生きていきました。

高度経済成長と戦傷病者

社会が安定し経済成長の時代を迎えたものの、その恩恵は戦傷病者には届きにくく、依然として就職や生活に不安が絶えませんでした。病気の再発や傷病への偏見、傷の痛みに耐えて働く戦傷病者にとって、妻や家族の支えは無くてはならないものでした。

戦争によって負った怪我や病気は、目に見えないかたちで進行する場合や、後遺症や障がいとして年月が経過してから現れる場合がありました。また、シベリア抑留などにより、戦後になっても新たな戦傷病者が生まれました。

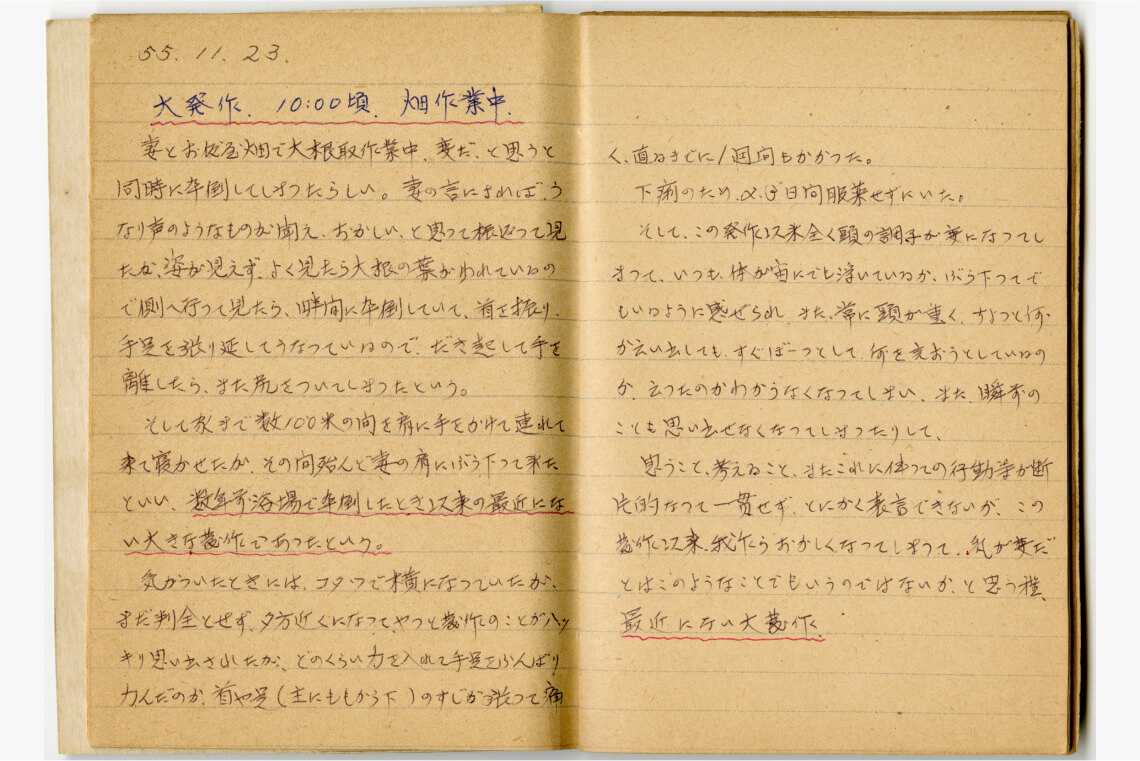

《発作記録簿》

《発作記録簿》1980(昭和55)年10月9日~1981(昭和56)年11月8日

後遺症として激しいてんかんの発作に亡くなるまで悩まされた戦傷病者が書き留めた記録簿。

《片足踏みペダル自転車》

《片足踏みペダル自転車》1971(昭和46)年頃まで使用

1938(昭和13)年11 月に中国で受傷、右足大腿部切断。義足の右足では自転車がこげないため、左足だけでこぐことができるように、空回りしない工夫をしていました。

05-03.ともにのりこえてー戦傷病の労苦を語り継ぐー

戦傷病者はさまざまな労苦をのりこえて生きてきました。

いまもなお、戦傷病者の数だけ、そのご家族の数だけ、労苦があります。

一人ひとりの体験から

終わることのない身体的苦痛、思うようにならない就職や進学、不便な日常生活、他人にはわからない精神的苦悩。戦傷病者は、戦後もさまざまな困難に直面しました。しかし、妻や家族、仲間たちに支えられながら困難をのりこえ、生き抜いてきました。

世界ではいまも戦争があり、新たな戦傷病者が生まれています。戦争が無くなることを祈りながら、戦傷病一人ひとりの体験を伝えていくことが、いま、ますます求められています。

戦争体験を知り、伝えるために

1945(昭和20)年の終戦から長い年月が経過し、戦傷病者から労苦を直接聞くことが難しくなっています。しかし私たちは、戦傷病者が残していった言葉や資料、体験記や証言映像から多くのことを学ぶことができます。戦傷病者の労苦を次の世代が再び経験することがないよう、世界の平和が永遠に続くようにと願って語られた言葉の数々に耳を傾けてください。

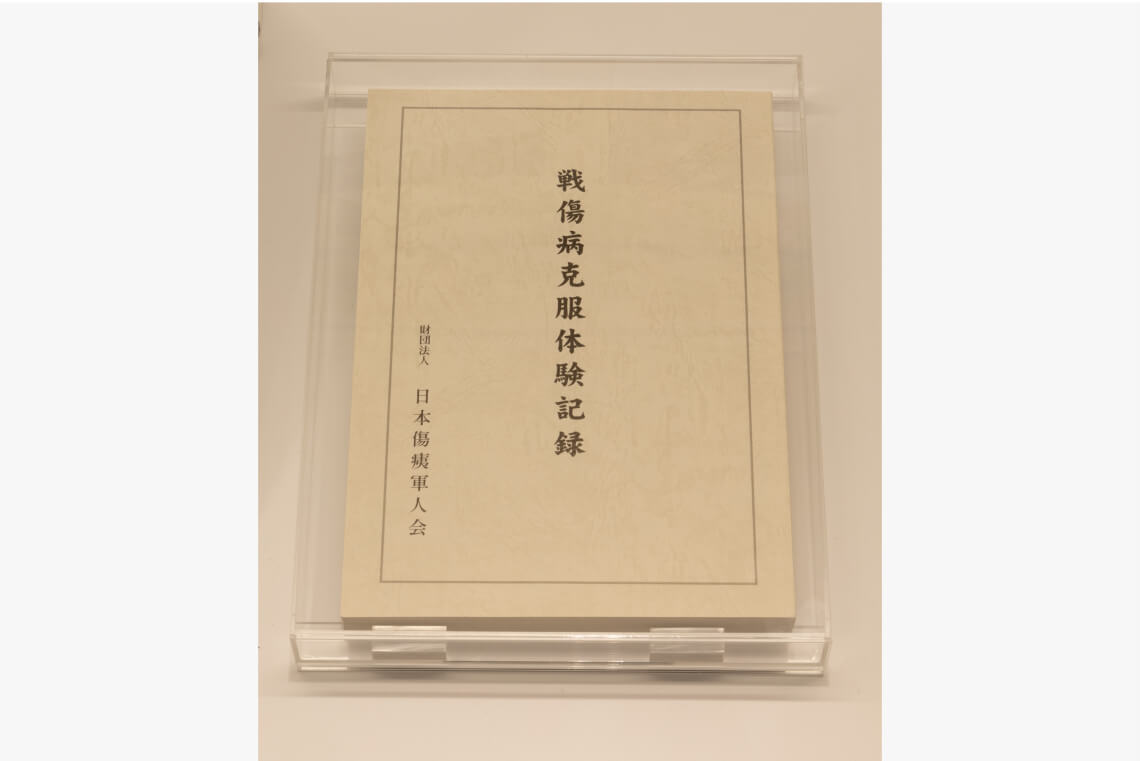

《日本傷痍軍人会『戦傷病克服体験記』》

《日本傷痍軍人会『戦傷病克服体験記』》2000(平成12)年

戦後55年の節目に日本傷痍軍人会が全国の会員に呼びかけて体験記をまとめた。背景には、戦争の悲惨さ、平和の貴さを戦争を知らない世代に継承していきたいという思いが込められている。

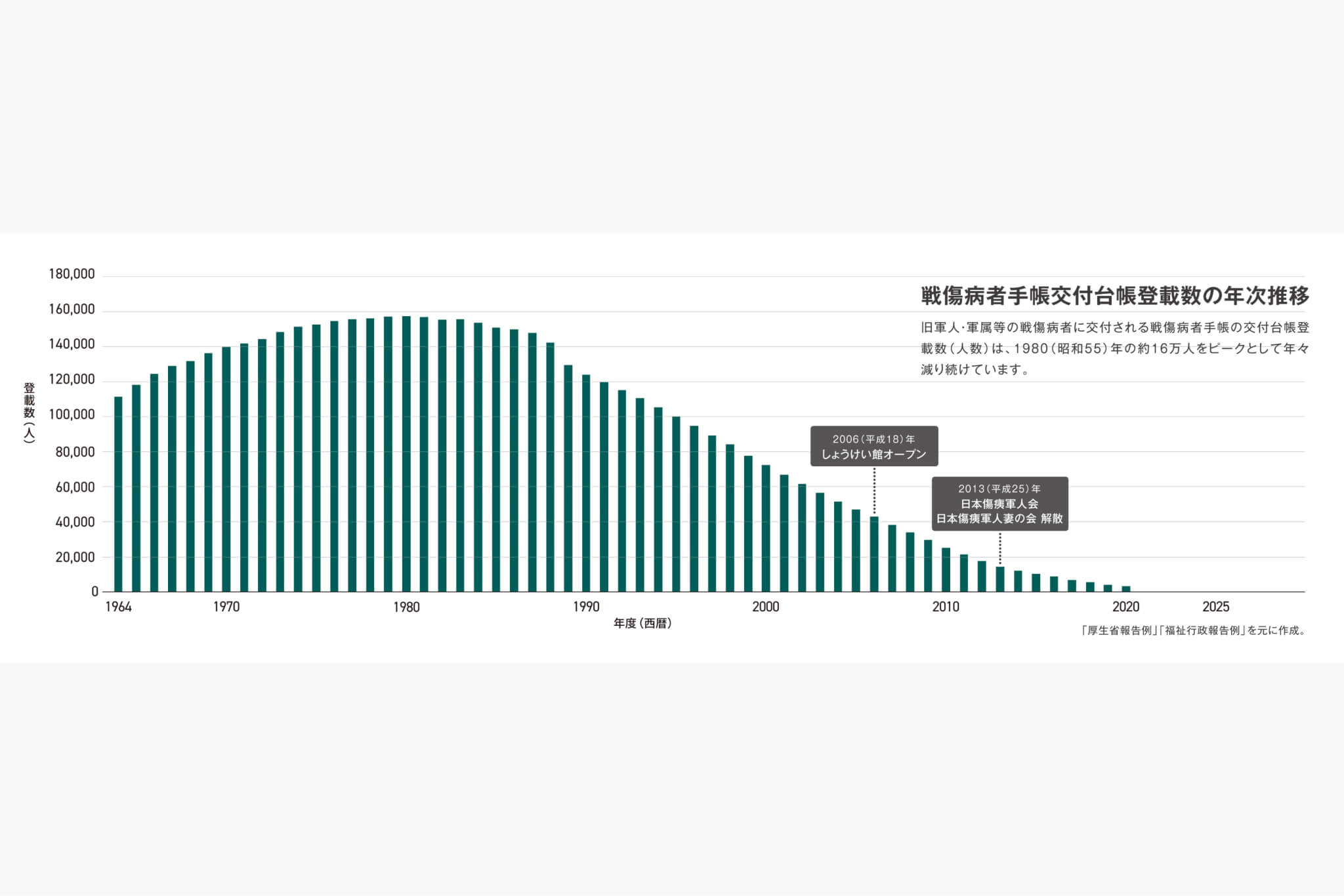

《戦傷病者手帳交付台帳登載数の年次推移》

《戦傷病者手帳交付台帳登載数の年次推移》旧軍人・軍属等の戦傷病者に交付される戦傷病者手帳の交付台帳登載数(人数)は、1980(昭和55)年の約16 万人をピークとして年々減り続けています。