歩兵第213連隊 隊付き軍医 証言映像より

このメスの持ち主は、東京医学専門学校(現東京医科大学)を卒業後、陸軍軍医学校の第23期乙種学生として軍陣医学を学び、1943(昭和18)年の卒業と同時に新任軍医としてビルマ(現ミャンマー)へ派遣されました。

メス

メス不衛生な戦場では、応急処置と感染症予防の徹底をはかり、手術はせずに後送を優先したといいます。

派遣された部隊では、日夜戦闘が激しく行われていました。兵長から、内地から来たばかりの戦闘に慣れていない新米軍医では心細かったと言われたこともあったそうですが、自分の命のことを考えていたら負傷兵の手当ができない、軍医学校で習ったことを実践するだけだと考えていたそうです。

ある時は、爆撃で生き埋めになった兵を救出に向かい、片足が吹き飛ばされてしまった将校に「傷は浅いから気をしっかり持て」と励まし、軍医の使命を果たすために無我夢中だったといいます。負傷兵の中には学徒出身の若い兵士もいました。激戦の中で支給される食料は、1日飯はん盒ごうに半分のお米だけ、多くの兵がマラリア、脚気、アメーバ赤痢にかかってしまいました。軍医としてなす術もない状況でしたが、「軍医に診てもらったんだ」と笑みを浮かべる兵がいたといいます。

そのような中、自身もマラリアにかかってしまい、傷病兵を連れて後退せざるを得なくなりました。途中、ジャングルの中で野戦病院を見つけましたが、人員の不足から後送機能は失われており、傷病兵はただ寝ているだけで死を待つのみ、「修羅地獄」の様相だったといいます。

少しでも自力で歩ける患者は、自分の足で更に先にある兵站病院を目指せという方針がとられていましたが、多くの将兵がジャングルの中で行き倒れになり、中には耐えかねて自決する人もいました。撤退路はあまりにも凄惨な様から、「白骨街道」と呼ばれるようになりました。

この軍医は、戦場を振り返って次のように語っています。

「作戦の末期は、みじめを絵に描いたようなものでした」。

歩兵第16連隊 隊付き軍医/第2師団 第四野戦病院付き軍医 体験記より

この体験記の著者は、1937(昭和12)年召集により歩兵第16連隊歩兵第一大隊本部の隊付き軍医として華中地域(中支)へ派遣されました。山岳地帯の戦闘中、負傷兵の手当をしていたところ、迫撃砲を受けて負傷しました。二度目の召集は1941(昭和16)年、第2師団の第四野戦病院の軍医としてバタビヤ(現インドネシア、ジャカルタ)へ派遣され、翌42年から終戦まで、ガダルカナル島(ソロモン諸島)、ルソン島(フィリピン)、バンコク(タイ)、ビルマ(現ミャンマー)を転進しました。ガダルカナル島の第一線部隊では1人1日0.5食ほど、2日間は絶食という状態もありました。二度の応召で憤りを隠せなかったことは傷病兵の処遇でした。部隊では、前線で疲弊しきった兵、食料不足で餓死寸前の兵を多く出していましたが、行軍や転進乗船の際、戦傷病兵がいつも最後尾につけられていました。「何故に、少し先に乗せてやらないのか?もっといたわり、やさしい心はないのか」と綴っています。

「遥かな思い出」

「遥かな思い出」

「海原遠く」

「海原遠く」家族にも語ったことのない戦争体験を、晩年に手書きでしたためました。

第101師団 衛生隊付き軍医 体験記より

この体験記の著者は、1937(昭和12)年27歳の時に召集され、第101師団の衛生隊軍医として中国上海に派遣されました。全行程を徒歩で行軍し、疲労で隊から離れたら何とか追いつき、雨が降れば濡れた服のまま藁を敷いて眠り、食料が不足すれば一日一食、軍医も衛生兵も厳しい境遇にありました。

戦闘が始まれば、深夜でも包帯所を開設し、負傷兵を収容するために衛生兵と共に徹夜で任務にあたりました。処置の合間に血だらけになった手で芋を食べたこともありました。第一線の軍医としての使命は、まず負傷兵の苦痛を取り除いてやることだった述べています。どの包帯所でも、負傷兵が「軍医殿、軍医殿」、「衛生兵殿、衛生兵殿」と叫ぶ姿があり、これ以上は耐えられないという兵には、「今までよく頑張ったな、苦労したな、苦しいか、まっすぐに家に帰えれよ」と最後に声をかけたといいます。

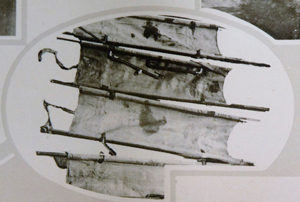

担架

担架(『満州事変衛生勤務記念写真帖』より)

山岳地帯での使用は難しく、天幕に負傷兵を包んで搬送したそうです。担架が足りなくなった時には、近くの木を切り簡易担架を作ることもありました。

また、軍医の役割だけでなく、衛生兵や担架兵が懸命に働く様子も体験記に克明に記しています。

看護にあたる衛生兵は、「今日まで苦しい行軍をして来て死んではいけない頑張れ」と負傷兵を励まし、担架兵は戦闘の最中でも負傷兵の捜索へ飛び出していき、泥だらけの顔で戻ってきては、休む間もなく次の負傷兵を救護に向かって行ったと綴っています。

時には、後方の野戦病院の開設が間に合わず、包帯所で負傷兵の手術を行うこともありました。こうした努力が報われない場面も経験しました。

「藁の上に絶命していくこれ等の兵隊を思うとき、私は、戦争というものを憎まずにはいられなかった」。

1942(昭和17)年に再召集となり、再び軍医として中国へ派遣されることになりました。作戦を強行するために前線部隊への命令が過重になり、負傷兵が続出する状況も目の当たりにしてきたことを振り返って、不可能を可能にするために精神力で補えという考えは否定したいと述べています。

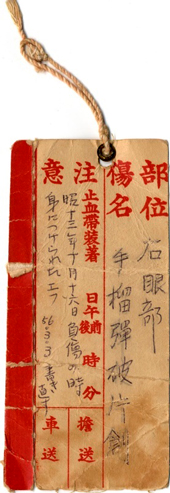

傷票(エフ)

傷票(エフ)包帯所で負傷兵の第二ボタンに付けられる札。両側に赤いラインがあり、切り取り仕様になっています。この傷票は片側のラインが切り取られており、「搬送」する負傷兵に付けられたものです。

第224連隊 隊付き軍医 証言映像より

この証言者は、1942(昭和17)年に日本医科大学在学中に、陸軍軍医学校の委託生に合格し、卒業後、軍医学校で教育を受けました。軍医学校では当時、マラリア、デング熱、熱帯性潰瘍、コレラ、ガス壊疽について重点的に教えていたそうです。歩兵第224連隊へ配属となり中国へ派遣されますが、1944年1月に南方へ転属となり、西部ニューギニアへ向かうことになりました。

ニューギニアの部隊では、食料や物資は定量の1/10しかない状況でしたが、前線部隊に同行している軍医のために、兵士たちは「カニでもワニでも捕まえたら、最初に私のところへ持ってきてくれ」たそうです。軍医が元気でいることが、兵士たちの心の支えとなっていました。

ある時は、軍馬も食糧にしました。餌もほとんど無いのでやせ細った軍馬でしたが、タンパク質を得るためにはやむを得ない決断だったそうです。わずかな食事しかとっていなかった部隊だったので、肉は燻製などの保存食にして少しずつ食べるように、急に肉を食べると体を壊すと助言しましたが、お腹いっぱい食べたいと言って、食べてから死んでいった兵士もいたそうです。

部隊では激しい戦闘も経験しましたが、多くの将兵がマラリアにかかっていました。戦死者のうち、戦闘で亡くなった人は1割、マラリアで亡くなった人は9割だったといいます。軍医の中には、薬を独り占めしていた人もあったといいます。

患者には、「故郷では、お父さんもお母さんも待っているから、それまでは努力せにゃいかん」と励ます日々が続いたそうですが、生きることに苦しんで手榴弾で自殺する兵士もいたそうです。

自身もマラリアにかかってしまいましたが、爆撃を受けて薬などは吹き飛んでしまっていて無く、高熱のため震えが止まらなくなってしまいましたが、かける布団もありませんでした。

復員後は、地域に総合病院を開き院長を務めました。「戦地では葬式らしい葬式をあげられなかった」ことから、時間の許す限り、患者や患者の家族、職員の家族の葬式に出向いてきたそうです。

管入沃丁

管入沃丁陸軍獣医資材本廠製の動物用消毒液。

物資や武器の運搬に欠かせない軍馬も、人と同様に怪我をし、病気にかかってしまいました。

軍馬は兵士と苦楽を共にした存在でした。

第10師団 第四野戦病院付き軍医 体験記より

この体験記の著者は、1944(昭和19)年3月、三度目の召集で、第10師団第四野戦病院付きの軍医となりました。

南方への派遣が決まった時、「覚悟せねばならぬ時が来た、比島(フィリピン)へとなれば九死に一生の望みもない」と思ったそうです。同じ軍医で、開業したばかりだった外科医と知り合いましたが、戦地へ着く前に海で帰らぬ人となってしまいました。

上陸早々から、マラリアと赤痢の患者が続出し、後送するためのトラックも足らず、乗れない患者は徒歩で兵站病院へ向かうしかない状況だったそうです。夜間のスコールにも悩まされ、野戦病院では患者が病気療養するどころではなかったといいます。部隊の将兵全員がマラリアにかかる事態となってしまいましたが、全員が罹患していたので「マラリアは病気ではない」という命令で中軽症者は病院から出され、前線へ復帰させられたといいます。日本軍はこのような状況でしたが、米軍はマラリア予防のため新しい戦場には大型機で空から密林や湿地帯に大規模にDDT(殺虫剤)を散布して戦争に挑んでいました。

戦況も悪化の一途をたどり、ジャングルの中に建てた野戦病院も爆撃にあいました。衛生兵長は、動けない傷病兵の退避のために奮闘しましたが、爆撃を受けて戦死、患者をおおうように手を広げ、落ちてきた材木の下敷きとなっていたそうです。

ついには野戦病院が壊滅し、ジャングルの中を敗走することになってしまいましたが、熱帯性潰瘍になり、一時は歩くことも出来なくなってしまいました。軍医であっても、治療薬は所持しておらず、杖を頼りに辛うじて川の側で足にできた潰瘍を洗ってしのいだそうです。敗走中は、一人一人が杖にすがって何とか歩いている状況で、一度倒れてしまったらジャングルから生きて出ては来れないほどで、多くの兵が餓死してしまったそうです。

生きることの苦しさ、なぶり殺しのような苦しみの連続で、「一体何の為にこのような地獄の苦しみを続けねばならないのか。戦争というものの惨たらしさ、無意味さ、無情感がひしひしと我が心を苛」んだと述べています。

防蚊手袋

防蚊手袋マラリア対策として防蚊手袋も支給されていました。指が出し入れできよう、めくりタイプの仕様になっています。

本展で紹介した軍医と衛生兵の体験は、ご本人の証言・体験記の中の一部に過ぎません。当館の所蔵資料、図書だけでなく、多くの戦争体験にふれて頂きたいと思います。

無断転載はご遠慮下さい。