負傷兵を救護、収容するためには、軍医や衛生兵等の衛生部員が作戦行動を開始する前に、地形や周辺環境を確認し、包帯所や野戦病院の開設位置が決められました。

軍隊では兵士の原隊復帰を基本としているため、包帯所や野戦病院で処置、治療を行った後、軍医から前線復帰が可能と判断されれば原隊へと戻され、重傷者は更に後方の衛生機関へと後送されます。前線では軽傷者が優先して治療される傾向にありました。

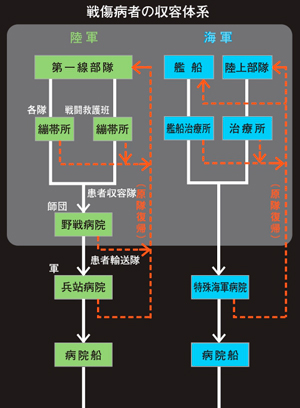

戦傷病者の収容体系

戦傷病者の収容体系しょうけい館常設展示室より

患者集合所(仮包帯所)

前線に最も近い場所に設けられ、負傷した際は自ら向かう、または仲間に助けを借りて向かう集合地点です。ここでは、自ら止血などの応急手当を行います。更なる処置が必要な場合は、包帯所へ後送します。

包帯所

患者集合所より後方に設置される場所で、軍医・衛生兵が救護にあたります。設置場所は、近くに水源が確保でき、部隊の誰もが通る便の良い場所で、交戦相手に狙われない所が理想とされました。民家や橋の下、簡易小屋を建てたりテントを張ったりするなど、戦地の地形や周辺環境によって設置に適した場所が異なりました。

戦闘区域にも近いため銃弾や砲弾などが飛んでくることもありますが、危険な状況でも衛生部員は負傷兵の収容、手当を行わなければなりません。負傷者が多数出る状況の中では、止血と感染症予防の徹底が図られ、軍医には常に冷静な判断と処置が求められました。

包帯所で処置ができない重傷者は、衛生材料や設備の整った野戦病院へ後送します。「第一線治療は速やかなる後送をもって第一義をなす」とされ、後送が何より急がれました。

野戦病院

野戦病院は、作戦行動に合わせて開設される病院で、前線の最も近くにある病院です。本部、発着部、治療部、病室、薬剤部で構成され、衛生部員(軍医、薬剤官、衛生兵など)約150~170名が在籍し、師団に1~4個開設されました。日本人の看護婦や、現地住民も野戦病院で働いていました。中国方面では学校、ホテル、民家などが、南方方面では教会、洞窟、葉や竹の小屋などが野戦病院として利用されました。開設に先立って衛生視察が行われ、防疫の面での周辺環境も重視されました。

負傷兵の救護、収容は、戦闘が行われていない夜間に実施されることが多く、大規模な戦闘が起った際は、夜間でも負傷者が次々に後送されてくるため、対応にあたる軍医と衛生兵の任務も多忙を極めました。また、傷病兵一人ひとりの病床日誌を作成するのも野戦病院の役割でした。

戦争末期には、戦況の悪化と食料や物資の不足によって傷病兵が増え続け、対応にあたる衛生部員も不足し、患者を収容しきれない状況にあった野戦病院も少なくありませんでした。時には衛生兵が1人で100~300人の看護にあたらなければならない状況もありました。

「仮包帯も弾の中」

「仮包帯も弾の中」(『写真週報 53号』昭和14年2月より)

前線で負傷した場合、戦友が手当をすることもありました。写真は顔に包帯を巻いている様子です。

天幕(テント)の野戦病院

天幕(テント)の野戦病院(「支那事変記念帳」より)

接収できる建物がない場合は、天幕を用いて包帯所、野戦病院を開設しました。近くに生えている草や藁を刈って床面に敷き詰め、傷病兵を寝かせました。

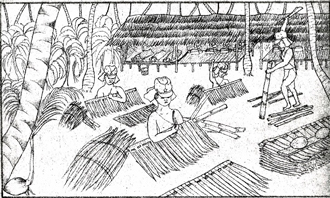

建物の屋根作り

建物の屋根作り(「北支中支と軍隊の思い出」より)

南方の野戦病院は、多くがヤシの葉で作られていました。設営作業は、兵士だけでなく衛生兵や軍医も加わることがありました。この部隊では、ほとんどの人がマラリアにかかっていたため、作業も辛いものだったといいます。

衛生隊

師団に1個設けられ、本部、担架中隊、車両中隊で構成されます。戦闘に際して包帯所を開設し、第一線には負傷兵の収容のために戦闘救護班が派遣されました。昼夜を問わず救護にあたり、戦闘地域に取り残されている負傷兵の捜索、収容もおこないました。

包帯所に収容した負傷兵は初期治療の後、担架兵が野戦病院へ後送しました。戦闘が激しく負傷兵の搬送ができない場合や、野戦病院の開設が間に合っていない場合は、包帯所で手術をすることもありました。

隊付き衛生部員

歩兵の大隊本部には、軍医将校、衛生下士官、衛生兵が所属しています。戦闘の際に、軍医が隊の患者集合所や隊包帯所の開設位置を決定し、補助担架兵が開設作業にあたり、救護、収容、処置を行ないます。包帯所では、負傷者が包帯所に来るのを待つのではなく積極果敢なる救命救護にあたるよう、前線へ出て救護にあたることが使命とされていました。前線からも「軍医、前へー!」、「衛生兵、前へー!」と声がかり、戦闘のさなかでも救護にあたりました。

各中隊には1~3名程度の衛生兵が所属しており、兵と共に行動していました。行軍中、宿営中も兵士の健康管理に気を配り、戦闘の際は負傷者の救護、手当を行います。歩兵以外の衛生部員は、兵科に応じた編制となります。

一般の兵士も健康管理や感染症予防、止血などの応急処置の教育を受けており、いざという時には自分で手当ができるように備えていました。包帯が足りなくなった時は、脚絆、褌、手拭い、出征時に贈られた日章旗などを用いて止血をした兵士も多くいました。

軍医と衛生兵

軍医は軍医携帯嚢(医療嚢)、衛生兵は衛生兵携帯嚢(包帯嚢)を提げて行動しました。隊付き、病院付きといった所属を問わず、戦闘で負傷者が出れば徹夜で処置にあたりました。そのため過労で体調を崩したり、病気にかかってしまったりすることも珍しくありませんでした。

戦場では、軍医と衛生兵が近くにいる、そばに付いていてくれる、ということが兵士の精神的な支えともなっていました。衛生兵が受ける教育では初めに「衛生兵ハ患者ヲ看護スルヲ本分トスル」という言葉が示されていました。

戦闘が行われていない時には、軍医が兵士の健康観察、宿営地の環境管理(防疫給水)、病気の予防や衛生指導などをおこない、衛生兵は軍医の指示を受けて、傷病兵の看護、水の確保や周辺環境の視察、マラリア予防のため蚊帳の使用を徹底させるなどの生活指導もおこないました。

包帯嚢(衛生兵携帯嚢)

楕円に赤十字マークが入っています。ヨードチンキ(消毒液)、包帯、ガーゼ、止血帯などを収納しています。

包帯嚢(衛生兵携帯嚢)

楕円に赤十字マークが入っています。ヨードチンキ(消毒液)、包帯、ガーゼ、止血帯などを収納しています。

「一に電信、二にラッパ、三に担架の丸遊び」、「一にヨーチン、二にラッパ」という衛生兵を揶揄した言葉があります。戦闘の行われていない時には仕事がない、楽な任務だという意味です。しかし、傷病兵の看護は体力と神経を使い、動けない傷病兵の排泄物の処理も行います。衛生兵も、受傷や感染症のリスクに常にさらされていました。

山岳地帯や南方方面に派遣された軍医や衛生兵は、野戦病院の開設にあたって自ら土木作業を行うこともありました。病院が雨や爆撃に耐えられるか、ガスなどの被害が出ないよう通気が良いか、収容人数や各部屋の割り当てはどうするのかなど、短期間で決定しなければなりませんでした。ある軍医は、通常であれば工兵部隊が作業を行うところ、軍医自ら岩盤採掘作業の指揮を執るように命令を受け、衛生兵と協力して短期間で何とか病院を開設したと記しています。

傷病兵の救護、収容を使命とする衛生部員ですが、ある軍医は、戦争末期には敵の戦車の下へ爆弾を投げ込む訓練を行っていたと記しています。

多くの地域で戦闘が苛烈を極め、食料物資が底をつき、重傷病者が増え続け、撤退時に自力で歩けない傷病兵に対して非常に重い決断を迫られる状況も生まれてしまいました。

病院医极

病院医极野戦病院などで使用する衛生材料や薬品を納めた皮革製の入れ物。隊医极よりも大きいため、重量も重くなります。同じ内容物のものが2組づつ作られます。運搬する兵や馬の労力も相当なものでした。

赤十字マークについて

軍医や衛生兵などの衛生部員は、腕に赤十字の腕章を付けたり、携帯嚢に赤十字の印が入ったものを身につけたりしていました。包帯所や野戦病院にも、赤十字の印が掲げられていました。こうした非戦闘員や傷病兵のいる施設への攻撃は国際法上禁止されていました。

無断転載はご遠慮下さい。