歩兵第153連隊 隊付き衛生兵 証言映像より

この証言者は、1943(昭和18)年に歩兵第153連隊へ入隊し、中隊の中で1人衛生兵に選ばれ、豊橋陸軍病院で教育を受けた後、第168連隊へ転属となりビルマ(現ミャンマー)へ派遣されました。

山岳地帯で部隊と共に、分解した大隊砲の脚を担いで行動している時に、背後から「やられた!」という声がしたので、振り返ると同時に、自分も左顔面と側頭部に銃弾が貫通し、耳は半分取れて出血が止まらないほどの傷を負ってしまいました。出血多量で意識が朦朧としていましたが、別の仲間からも「衛生兵殿、やられた!」という声が上がったので、傷ついた仲間と自分の止血処置を何とか行いました。

ある時は部隊で、夜襲のために決戦人員を出したことがありました。毎夜、攻撃に出て行った仲間が、朝、帰ってくることはありませんでした。戦友を、親兄弟以上の親しい関係として大事に思っていたので、この時の別れは本当に辛かったといいます。それでも、自分には衛生兵として、これから残っている兵を助ける使命があるので、生きていなければならないと思ったそうです。

戦況が好転することはなく、仲間と離れ離れになりながら退却を続けました。

マラリア、脚気、アメーバ赤痢にもかかり、野戦病院へ入院したこともありました。病気が治るとまた前線へと送り出され、機銃掃射、焼夷弾による攻撃を受けて、手首の皮が丸ごと剥けるほどの大やけどを負ったこともありました。顔面は黒く焼け、手首はケロイドで皮膚が茶色や白色になっていました。

そのような中でも、衛生兵として受けた教育を元に、仲間へ止血や防御の姿勢の指導をおこない続けました。

その後、ジャングルを彷徨いながら何とかタイの兵站病院にたどり着くことができましたが、顔面と頭部に受けた傷が元で左耳の聴力はほとんど失ってしまいました。

包帯包

包帯包証言者は、すぐに包帯が使えるよう、包みから取り出してお腹に6本~7本の包帯を括りつけて行動していました。

止血帯

止血帯衛生兵が提げている包帯嚢に常備されています。包帯で止血できない場合はこの止血帯を用いますが、長時間の使用は血流を止めてしまう恐れがあるので不可とされていました。

第53師団 衛生隊付き衛生兵 寄贈資料より

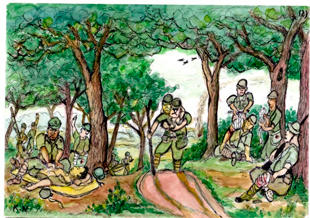

この絵の作者は、1943(昭和18)年に第53師団衛生隊の衛生兵としてビルマ(現ミャンマー)へ派遣され、第119連隊と共に行動しました。食料や物資の補給を受けられない中での戦闘と行軍が続き、多くの兵が栄養失調となり、マラリアや赤痢にかかってしまいました。雨季に入ると状況は更に悪化し、蚊が大量に発生してマラリア感染の危険性が高まるだけではなく、河川の増水が行く手をはばみ、体力を失った兵が川に押し流されてしまったこともありました。

民家を利用した包帯所

民家を利用した包帯所「この過酷な状況を生きる為には、第一条件として健康体でなければならなかった」と記されていますが、多くの兵がそうではありませんでした。

同郷の戦友を背負う

同郷の戦友を背負う「マラリアで衰弱し、負ぶった彼は綿のように軽かった」

衛生兵であった自身もマラリアに感染してしまい、行軍するだけで精いっぱいで、傷病兵を助けることのできない状況が続きました。

民家を利用して包帯所を開設した際は、傷病兵が次々に運ばれてきて、足の踏み場がなく、衛生環境も非常に悪かったといいます。

「民家を利用した包帯所」には、太ももに貫通銃創を受けた兵の傷口にヨードチンキ(消毒液)を注ぐと、蛆が縄のようによじれて出てきた光景が描かれています。二階に赤痢の患者がいると、天井から血と排泄物が流れ出てきて天井と床が真っ赤に染まっていたといいますが、その様子は描くことができなかったと綴られています。

所属していた衛生隊の隊長もアメーバ赤痢で亡くなり、終戦時には隊のおよそ半数が命を落としてしまったと言います。

過酷な状況に置かれた兵の様子を、ビルマ方面軍軍医部長は次のように述べています。

「兵員の半数以上はマラリアと栄養失調で斃れていった。武器のない、しかも糧食のない軍隊はもう軍隊とは言えない。破れ果てた被服を着け飯ごうを提げながら蹣跚として歩く兵員の顔や眼はまさに亡霊ではないかと疑われるほどの悲惨さであった」

(『大東亜戦争陸軍衛生史』より)

蹣跚として歩く:よろよろと歩くこと

本展で紹介した軍医と衛生兵の体験は、ご本人の証言・体験記の中の一部に過ぎません。当館の所蔵資料、図書だけでなく、多くの戦争体験にふれて頂きたいと思います。

無断転載はご遠慮下さい。